Annoverato tra i quattro castelli a difesa del borgo di Avigliano Umbro e del Corridoio Bizantino, Santa Restituta ha da tempo intrecciato la sua storia a un albero assai particolare: il castagno.

Se la funzione difensiva di Santa Restituta è ancora oggi visibile dalle case che, addossate le une alle altre e intervallate da imponenti torrioni, fungono da cinta muraria, per conoscere l’importanza economica che rivestiva il castagno in tutte le sue parti dobbiamo tornare indietro al Medioevo.

Furono infatti i Benedettini a occuparsi della cura degli alberi: con potature e innesti, riuscirono a ottimizzare non soltanto la produzione di «legname forte da costruzione», ma anche delle castagne, imprescindibili per la sopravvivenza del popolo meno abbiente. La communantia (terra a uso civico) di Santa Restituta gravitò prima nell’orbita di Baschi, poi di Todi che, pure di fronte alle pretese della Camera Apostolica, la considerò sempre diretta proprietà comunale, come attesta la «ricognizione e terminazione» del 1294 che ne delimitò i confini.

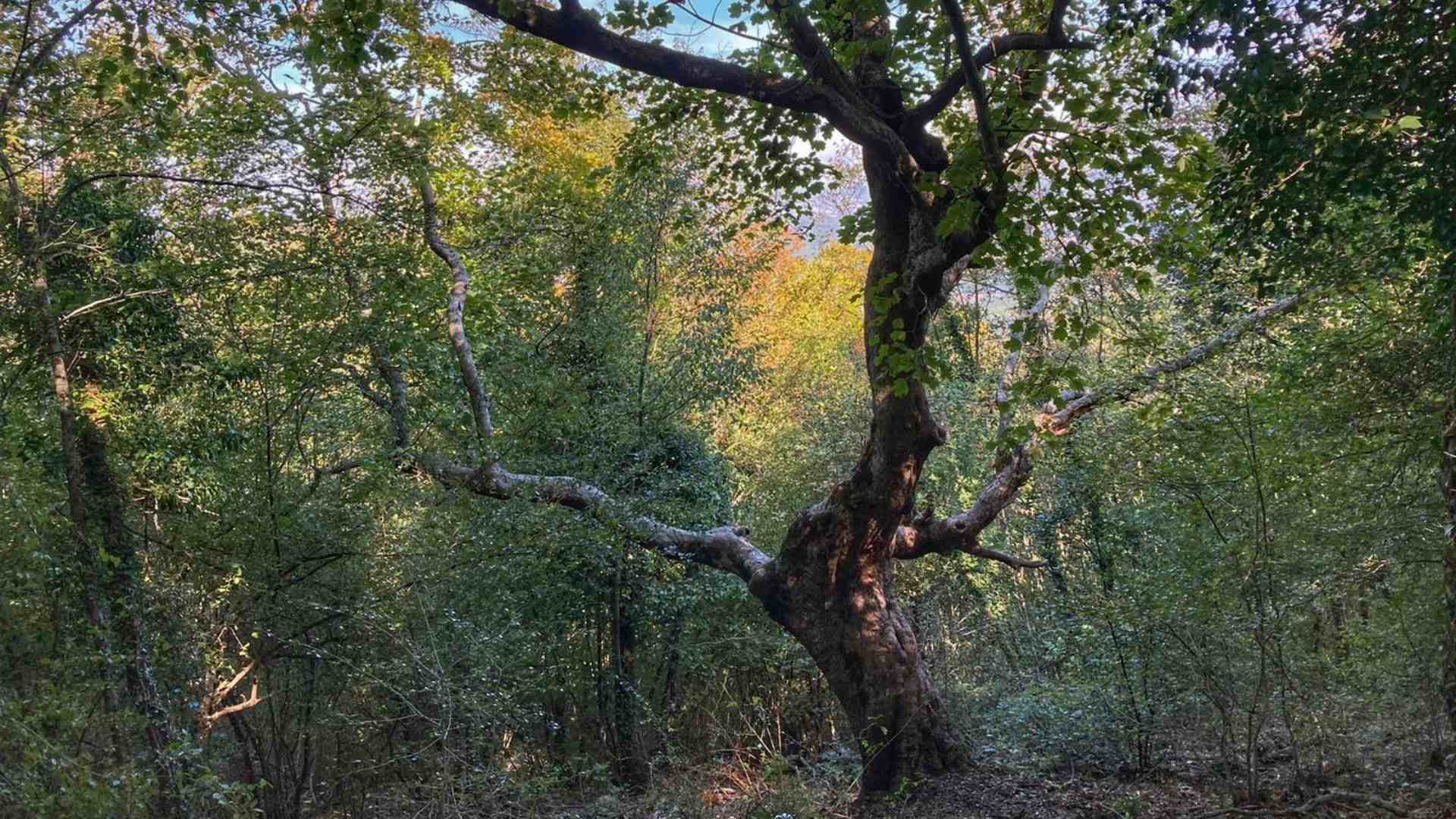

Dei fitti boschi che tanto facevano gola alle potenze vicine rimangono ancora oggi castagneti secolari intervallati da zone coperte da ornielli e aceri, tra cui il cosiddetto acerone, un albero monumentale ritenuto uno degli esemplari più antichi d’Europa.

Non solo: celate dai monti che circondano Santa Restituta vi sono alcune curiose emergenze, non solo storiche, ma anche naturalistiche.

Se infatti sul Monte Pianello è possibile scorgere i resti del primitivo insediamento – anteriore al 1220 e conosciuto come Castello di Restituto – sul fianco del Monte Aiola si apre una cavità carsica che prende il nome di Grotta Bella, scoperta nel 1902 ma esplorata solo tra il 1971 e il 1973. Dall’ingresso si aprono una serie di ambienti ricchi di stalattiti, stalagmiti, colonne e capelli d’angelo che, oltre a creare un suggestivo labirinto di pietra, hanno restituito testimonianze di diverse epoche che attestano la frequentazione umana dal Neolitico all’Età imperiale romana.

Tali ritrovamenti hanno permesso di capire come la grotta, nel corso dei secoli, abbia cambiato destinazione d’uso diverse volte. Se infatti per le genti umbre fungeva da polo di aggregazione, con l’Età del Bronzo assunse finalità sepolcrali, documentate da materiali ceramici con disegni simbolici e da resti umani. Dal VI secolo al I secolo a.C. assunse invece una finalità religiosa, testimoniata offerte votive dedicate a Marte e ad altre divinità che proteggevano l’allevamento, l’agricoltura e anche le persone in guerra o ammalate. Dopo la frequentazione in Età repubblicana caratterizzata da ceramiche a vernice nera e da monete, in Età imperiale la modalità aggregative dell’area si modificarono di nuovo, testimoniando che il sito venne occupato in maniera sempre più sporadica. Oggi alcuni dei ritrovamenti sono conservati presso il Centro di Paleontologia vegetale della Foresta fossile di Dunarobba.

Tornando a Santa Restituta, vale la pena percorrere la scalinata attorno alla quale si sviluppa l’intero borgo. In questo modo si giungerà direttamente alla Chiesa di Santa Maria Novella, nella quale sono custodite, dal XVII secolo, le reliquie della santa martirizzata a Sora dall’imperatore Aureliano che i devoti, nel 1551, traslarono dalla località in provincia di Frosinone fino alla piccola chiesa cimiteriale che ne porta il nome. Oggi nella piccola Chiesa parrocchiale di Santa Restituta è possibile invece ammirare un ciclo di affreschi e una statua lignea della Madonna del Pero del XV secolo.

Eleonora Cesaretti

Ultimi post di Eleonora Cesaretti (vedi tutti)

- Di devozione e boschi di castagni: il borgo di Santa Restituta, un gioiello da scoprire - Febbraio 11, 2025

- Le stanze segrete della piccola reggia dei Della Corgna - Gennaio 9, 2025

- Fatti e leggende sulla stirpe di Braccio - Agosto 8, 2024