Diffuse fin dallвҖҷepoca romana e nate per riunire chiunque esercitasse lo stesso mestiere, le corporazioni (o collegia) vennero ben presto utilizzate come strumento di controllo locale da parte del potere imperiale. Nel Medioevo si evolvono e diventano associazioni di imprenditori che avevano come scopo principale quello di difendere i propri interessi presso le autoritГ : a Perugia le due piГ№ potenti erano il Collegio della Marcanzia e quello del Cambio. Dell’intenstГ del loro potere resta traccia nelle due magnifiche sale dove le due corporazioni si riunivano.

Sebbene nel resto dвҖҷEuropa assunsero tratti peculiari e in Italia avessero nomi che differivano da territorio a territorio – arti in Toscana, fraglie nellвҖҷentroterra veneto, scole a Venezia, paratici in Lombardia, gremi in Sardegna e collegi a Perugia вҖ“ tra le corporazioni si possono individuare dei tratti comuni, afferenti allo scopo primario di ogni corporazione di difendere lвҖҷesercizio del proprio mestiere, del proprio prodotto e di chi lo creava. Ad esempio veniva tutelata la qualitГ dei manufatti, controllando le materie prime, gli strumenti di lavoro e i processi di lavorazione, nonchГ© combattendo quelli che oggi chiameremmo falsi; al tempo stesso veniva promulgato il principio della non concorrenza, sebbene tra i soci esistesse un ordine gerarchico che condizionava non solo lo svolgimento delle attivitГ , ma anche i guadagni. Venivano, infine, formate le nuove leve: i bambini entravano in bottega in tenera etГ per imparare tutti i trucchi del mestiere.

Anche tra le diverse arti esistevano delle gerarchie, tanto che si distinguevano Arti Maggiori, Mediane e Minori, differenti di cittГ in cittГ : il potere economico, il numero degli associati, la preponderanza di ogni professione allвҖҷinterno dellвҖҷeconomia urbana e la partecipazione dei suoi aderenti alla vita politica determinava divisioni visibili nei grandi eventi pubblici, come le processioni per le feste dedicate al patrono o alla Vergine. A Perugia, nel 1342, i primi a sfilare durante il corteo per il patrono San Costanzo erano gli iscritti al Collegio della Mercanzia, seguiti da quelli del Cambio, dei Calzolari e via dicendo.

Una piccola curiositГ : il detto вҖңandare per la maggioreвҖқ deriva proprio dal sistema delle corporazioni: appartenere appunto alle arti maggiori assicurava rispetto e fiducia.

La Corporazione dei Mercatores

вҖӢLвҖҷesistenza dellвҖҷistituzione ГЁ documentata giГ nel 1218 e la forte influenza anche politica che esercitava era evidente per il fatto che a essa spettava la nomina dei primi due dei dieci Priori che reggevano il Comune. Raccoglieva inoltre il giuramento dei piГ№ alti ufficiali, forniva il magistrato delle prede nelle rappresaglie, moderava i prelievi di tributi, garantiva per il capitano e gli altri ufficiali forestieri, stabiliva il saggio ufficiale della moneta.

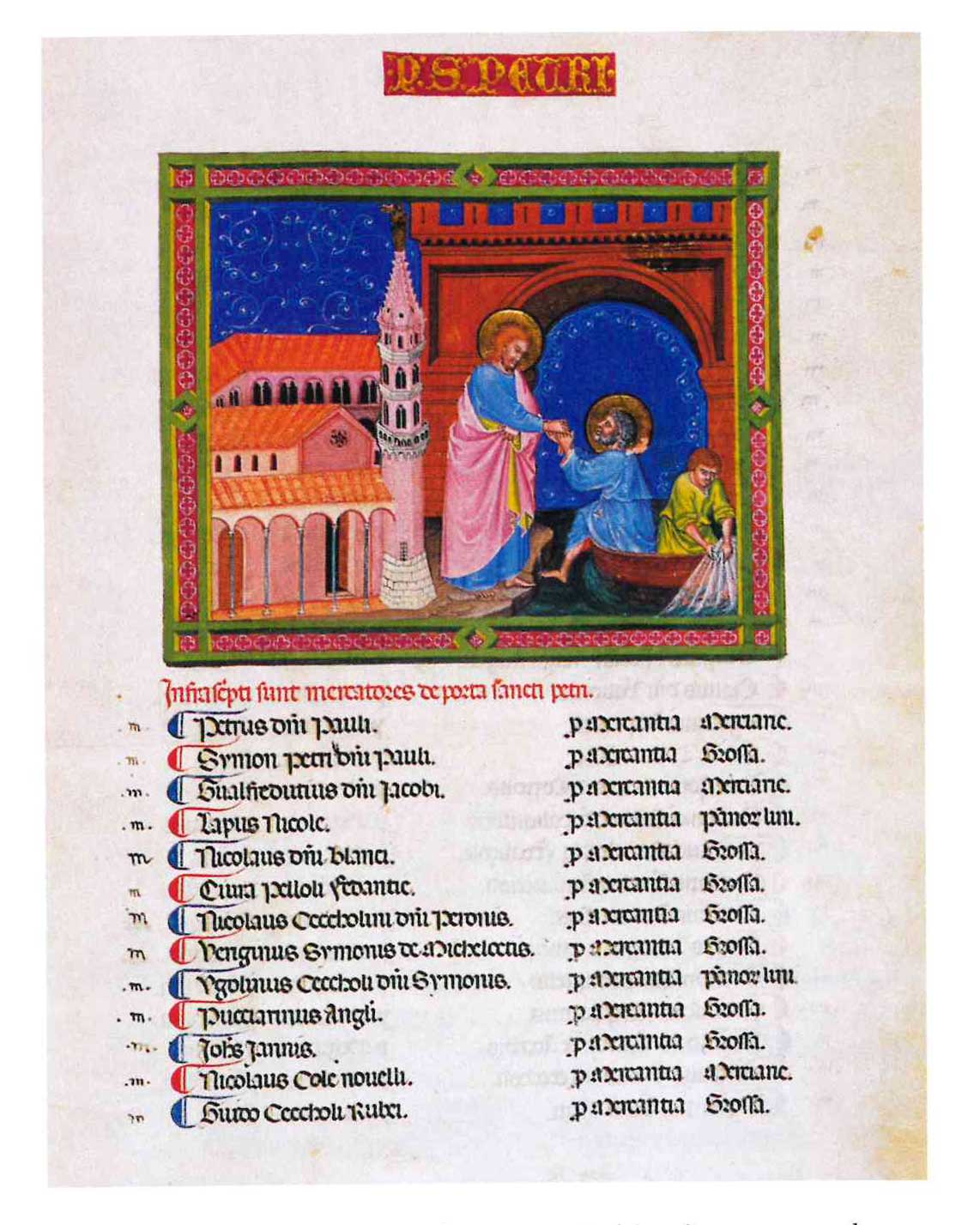

Del Collegio della Mercanzia abbiamo ancora gli statuti e le matricole del 1323, del 1356 e del 1599. Se le matricole contenevano i nomi degli iscritti, gli statuti disciplinavano i requisiti di ammissione e allвҖҷesercizio della mercatura, individuale o societaria, la concorrenza sleale, la mediazione, pesi e misure, le modalitГ di esposizione e vendita delle merci, le conseguenze del fallimento, la certificazione di scritture, il lavoro dei garzoni, la giurisdizione commerciale.

Il volto del potere: la Sala dellвҖҷUdienza

вҖӢNel 1390 il Comune di Perugia, a compensazione di un prestito ricevuto per guerre e carestie, cedette al Collegio alcune stanze al piano terra del Palazzo dei Priori, che lвҖҷArte fece rivestire con una preziosa boiserie in legno di noce, abete e pioppo. AllвҖҷispirazione nordica di questa decorazione fa da contraltare il glifo che la abbellisce, palese citazione dellвҖҷarte orientale, rappresentazione dei due estremi geografici toccati dai mercanti nei loro frequenti viaggi. A delineare il perimetro della Sala vi ГЁ il sedile per i mercanti che prendevano parte alle riunioni, mentre il seggio con intagli in stile gotico era riservato alle cariche. Il pulpito, decorato con le quattro VirtГ№ cardinali e grifi, era invece destinato al giudice mercantile ed ГЁ peraltro una testimonianza piuttosto rara.

Il Nobile Collegio del Cambio e il Divin Pittore

Gli obiettivi principali dellвҖҷarte furono quelli di vigilare sulla legittima commutazione del denaro e di pronunciare sentenze su cause civili nellвҖҷambito delle proprie competenze, per cui assumeva le funzioni di tribunale. Di grande impatto ГЁ la collezione di pesi monetali (ben 550) per monete circolanti a Perugia e nello Stato della Chiesa tra il XV e la seconda metГ del XIX secolo. I pesi monetali erano fondamentali per controllare lвҖҷeffettivo valore delle monete dвҖҷoro e dвҖҷargento, stabilito in base al loro peso e alla percentuale di metallo prezioso nella lega.

Preziosa ГЁ anche la sede, ultimata nel 1457 dopo cinque anni di lavori e ricompresa nel Palazzo Pubblico, alla cui decorazione (iniziata nel 1490) presero parte alcuni degli artisti piГ№ quotati del tempo. Domenico del Tasso realizzГІ il bancone e i postergali, mentre dalla mano di Benedetto da Maiano scaturГ¬ la statua in terracotta dorata della Giustizia. Ma ГЁ al Divin Pittore Piero Vannucci che si devono le decorazioni pittoriche perfettamente fuse alle tarsie lignee che danno alla Sala delle Udienze lвҖҷaspetto senza tempo che la caratterizzano. I lavori cominciarono quasi certamente dalle sette vele della volta con le personificazioni dei segni zodiacali nei pianeti, messe in connessione tra loro attraverso quelle rappresentazioni fantastiche вҖ“ putti a cavallo di capre e pantere, satiri, arpie e via dicendo – che saranno poi identificate come grottesche. ГҲ proprio in quegli anni, infatti, che era stata riscoperta la Domus Aurea neroniana e, proprio in quelle grotte semisepolte erano stati rinvenuti una serie di affreschi che avevano prima stuzzicato lвҖҷanimo degli artisti e poi erano finiti per diventare il capostipite di una rinnovata attenzione al mondo antico che caratterizzerГ tutto il XV secolo.

Nelle grottesche della Sala delle Udienze del Collegio del Cambio вҖ“ con tutta probabilitГ affidate ad almeno due dei collaboratori di Perugino вҖ“ si riscontrano anche citazioni dellвҖҷaraldica locale, delle decorazioni tipiche della ceramica; eppure, non vi ГЁ differenza qualitativa rispetto agli affreschi del Maestro, posti nella parte superiore delle pareti e al di sopra dei postergali disposti lungo il perimetro della sala. Gli affreschi, divisi in cinque quadri, rappresentano il trionfo delle VirtГ№: le quattro VirtГ№ cardinali sono incarnate in figure esemplari della storia greca e romana, mentre le tre VirtГ№ teologali sono allegoricamente rappresentate dalle lunette con la Trasfigurazione di Cristo sul Monte Tabor, la NativitГ e lвҖҷEterno padre con Profeti e Sibille. Il tema della concordanza tra sapienza pagana e sapienza cristiana venne elaborato dallвҖҷumanista Francesco Maturanzio, ispiratosi al Factotum et dictorum memorabilium libri di Valerio Massimo. Maturanzio si occupГІ anche dei versi latini che figurano nelle tabelle esplicative.

ГҲ proprio nella parete sinistra di questa sala che spicca, con un effetto trompe-lвҖҷЕ“il, lвҖҷautoritratto del Perugino, sopra parole che esprimono tutto il suo compiacimento per la fama raggiunta: В«Pietro Perugino, pittore insigne. Se era stata smarrita lвҖҷarte della pittura, egli la ritrovГІ. Se non era ancora stata inventata, egli la portГІ fino a questo puntoВ».

I Collegi nel tempo

Col passare degli anni i tratti dei Collegi cambiarono: la decadenza dei traffici, lвҖҷemergere del ceto magnatizio, le commistioni matrimoniali, la vittoria del partito nobiliare di Braccio Fortebracci e alcune modifiche statutarie fecero sГ¬ che le corporazioni si trasformassero in organi del patriziato perugino e, per esservi ammessi, bisognava fornire prove inconfutabili della propria nobiltГ . Con lвҖҷepoca napoleonica vennero meno anche le funzioni istituzionali, ma i due Collegi continuarono a mantenere immutato il loro carattere aristocratico fino allo Statuto del 1983. Oggi ГЁ possibile visitare le magnifiche sedi di queste due antiche istituzioni, racchiuse nel centro storico di Perugia, o partecipare alle iniziative che vengono periodicamente organizzate.

Per maggiori informazioni si veda: www.collegiodelcambio.it В www.mercanziaperugia.it

Eleonora Cesaretti

Ultimi post di Eleonora Cesaretti (vedi tutti)

- Di devozione e boschi di castagni: il borgo di Santa Restituta, un gioiello da scoprire - Febbraio 11, 2025

- Le stanze segrete della piccola reggia dei Della Corgna - Gennaio 9, 2025

- Fatti e leggende sulla stirpe di Braccio - Agosto 8, 2024