В«FinchГ© lвҖҷitaliano ГЁ rimasto una lingua letteraria, non professionale, nei dialetti (quelli toscani compresi, sвҖҷintende) esisteva una ricchezza lessicale, una capacitГ di nominare e descrivere i campi e le case, gli attrezzi e le operazioni dellвҖҷagricoltura e dei mestieri che la lingua non possedeva. La ragione della prolungata vitalitГ dei dialetti in Italia ГЁ stata questaВ». Italo Calvino

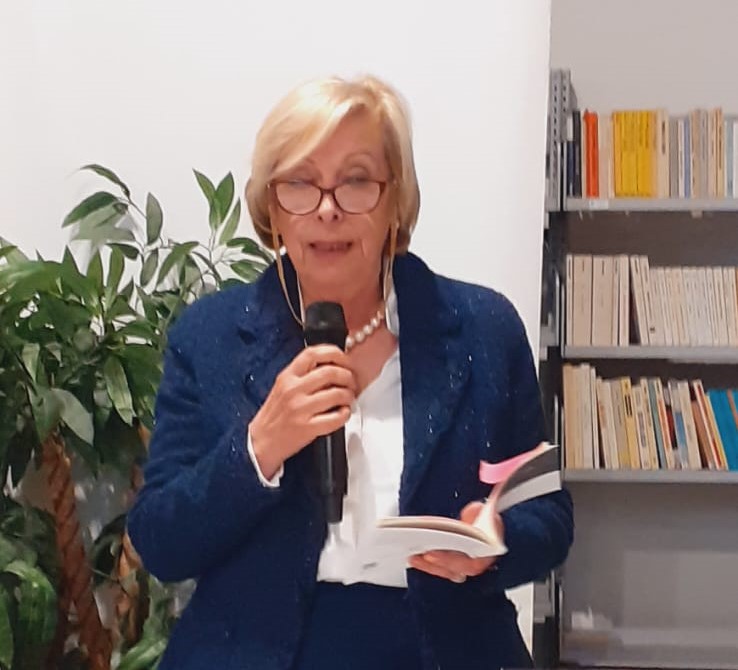

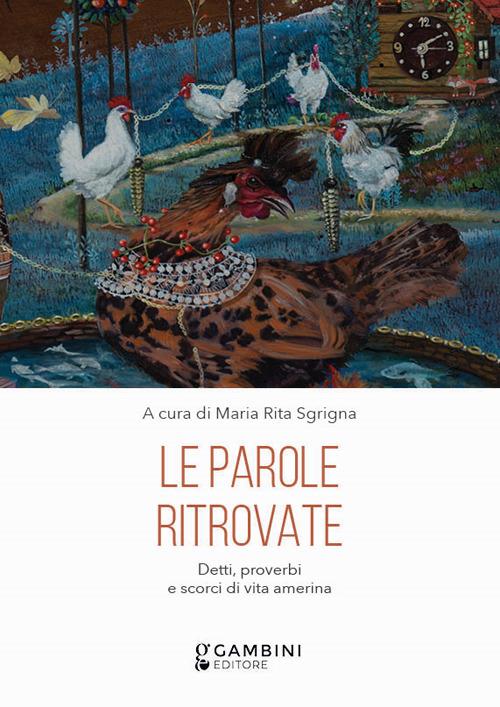

Prendete il dialetto di Orte e della Tuscia, aggiungete qualche sfumatura di reatino e un pizzico di marchigiano: ecco per voi il vernacolo di вҖҳMГЁlia (Amelia). Una parlata di confine, contaminata piГ№ dal Lazio che dallвҖҷUmbria. Per scoprire lвҖҷamerino (quello verace), ci siamo fatti guidare da Maria Rita Sgrigna, curatrice del libro Le parole ritrovate. Detti, proverbi e scorci di vita amerina (Gambini Editore), un volume nato quasi per caso e ispirato dalla necessitГ di conservare e trasmettere il risultato del lavoro del gruppo di ricerca sul dialetto svolto dallвҖҷUnitre di Amelia durante gli anni accademici dal 2019 al 2022. Sono state raccolte parole, frasi, proverbi e testimonianze di un passato recente, ma quasi dimenticato.

В«Oggi il nostro dialetto non ГЁ piГ№ molto parlato: soprattutto i giovani stanno perdendo la sua conoscenza perchГ© utilizzano un italiano dialettizzato, cioГЁ un italiano con lвҖҷinnesto di alcune parole dialettali. Per mantenere vive le tradizioni e il vernacolo dei nostri nonni e genitori ГЁ nata lвҖҷidea del libro: i testi che abbiamo raccolto sono testimonianze, esperienze e spaccati di vita quotidiana di chi ha vissuto un tempo distante da noi, ma che fa parte del nostro bagaglio culturale e della nostra storia. Prezioso ГЁ stato il contributo e la collaborazione delle persone piГ№ anziane e di chi ancora si ricorda il nostro dialetto. Ci hanno veramente regalato delle perle! Abbiamo riscoperto parole accantonate, che sono appartenute ad altre generazioni, che non sono scomparse ma anzi, tornano a essere presenti, a splendere e a far tornare vivi ricordi e tradizioni. Parole anche inconsuete, ma ricche di saggezza, come quella racchiusa nei proverbi e nei modi di direВ» illustra la curatrice Maria Rita Sgrigna.

La caratteristica del vernacolo amerino ГЁ quella вҖ“ come un poвҖҷ in tutta lвҖҷUmbria – di troncare le parole, ma soprattutto di sostituire le T con le D: sono andato diventa soвҖҷ andado, dietro ГЁ derГЁdo, fiato-fiado, vita-vida, venuto-vinudo, statue-staude e dentro-drendo; e le C con le G: peghГ© (perchГ©), angГІ (ancora), anghi (anche).

La caratteristica del vernacolo amerino ГЁ quella вҖ“ come un poвҖҷ in tutta lвҖҷUmbria – di troncare le parole, ma soprattutto di sostituire le T con le D: sono andato diventa soвҖҷ andado, dietro ГЁ derГЁdo, fiato-fiado, vita-vida, venuto-vinudo, statue-staude e dentro-drendo; e le C con le G: peghГ© (perchГ©), angГІ (ancora), anghi (anche).

Anche gli articoli hanno caratteristiche particolari e cambiano in base alla zona. LвҖҷarticolo maschile plurale I viene utilizzato sia per le parole plurali che per quelle singolari nelle forme I o EвҖҷ: i ppotti, i ppane (i bambini o il pane) oppure eвҖҷ ppotti, eвҖҷ ppane. Ma basta spostarsi di pochi chilometri per sentir dire: вҖҳl pane, lвҖҷpanni, вҖҳl potto/lвҖҷpotti. In molte parole inoltre avviene il raddoppio della prima lettera: pporetti (poveretti), ppannozzi (asciugamani da cucina), bbracia (brace), ccucciarella (accucciarsi) e mmece (invece).

Curioso ГЁ anche il massiccio utilizzo della J: jaccia (fredda), jea (andava), jГЁamo (andavamo), jentra (entra) jo, (giГ№), joenotti (giovanotti), pijjadela (prendetela), pijГ (prendere), sciacquajale (lavandino), pambujole (rametti secchi), vojj (oggi), vajo (vado), ojjo (olio).

Infine, vi segnaliamo dei termini quasi incomprensibili e oramai poco utilizzati nel quotidiano: scifetto (paletta per infornare il pane), pettorosciГ (andare a caccia di uccelli), tamando (tanto), tГЁsta/o (questa/o), zandi (santi), zГЁllero (sedano), archipГЁnnuli (stendardi da processione), ariccГІtelo (raccoglilo), cГЁnnara (cenere), ciugo (piccolo), ciughelli (piccoletti), fonga (muffa), feriole (bestiole), la ppeвҖҷ (lГ ), вҖҳmpadaloccadi (imbambolati), mГЁnzi (quasi), вҖҳmbu/mpu o вҖҳnzico (un poвҖҷ).

Saggezza contadina in salsa amerina

Se sвҖҷarinnuila su la bbrina, o piГІve la sera o piГІve la madina (se si rannuvola quando cвҖҷГЁ la brina, o piove la sera o la mattina); preti, frati e ppГІlli, nun furono mai satolli (preti, frati e polli non sono mai sazi); o вҖҳl pozzo ГЁ troppo fonno, o la catena nun cвҖҷarria (o il pozzo ГЁ troppo profondo o la catena non ci arriva): questo detto veniva utilizzato in modo ironico quando una donna non restava incinta.

В«Nella nostra comunitГ gli aforismi, i modi di dire e i proverbi come questi nascono dalla tradizione popolare basata principalmente sulla cultura contadina, che ha segnato la vita della popolazione profondamente legata al susseguirsi delle stagioni e a tutte quelle regole non scritte che scandivano la vita e il lavoro quotidianoВ» spiega Maria Rita Sgrigna.

SГЁmbre bbene вҖҳnze poвҖҷ sta, sembre male вҖҳmpo durГ (sempre bene non si puГІ stare, ma il male non puГІ durare per sempre) in pratica: mai lasciarsi scoraggiare dalle avversitГ . E ancora. Chi rubba cвҖҷha la rГІbba, chi lavora cвҖҷha la gГІbba (chi ruba ha la ricchezza, a chi lavora gli viene la gobba) con il lavoro onesto non si diventa ricchi; testa te lea eвҖҷ ppadalini sinza cacciatte le scarpe (questa ti toglie i calzini senza toglierti le scarpe) per indicare una persona molto abile che ti puГІ manipolare. Ma che hai combrado вҖҳl zale peвҖҷ le renghe? (ma hai comprato il sale per le aringhe?): si dice quando uno fa una cosa inutile (perchГ© le aringhe sono giГ salate); ehh, tiri allвҖҷolmo e cГІjj la cerqua (hai sbagliato bersaglio).

В«Queste espressioni dialettali raccontano la saggezza popolare e i momenti di vita vissuta dove non manca lвҖҷironia e la capacitГ di delineare personaggi originali e storie spesso divertenti. Tutto questo ci trasporta in un altro tempo e ci consente di fare un salto indietro nel tempo o – per chi ha vissuto almeno in parte quelle esperienze вҖ“ di ripercorrere momenti particolari e di ricordare le immagini e i profumi passatiВ» prosegue Maria Rita. Concluderei dicendovi: CвҖҷarivedemo a pajja nГІa, si la morte nun cвҖҷaretrГІa (ci rivediamo il prossimo anno se saremo vivi).

Le puntate precedenti

Perugino

Eugubino

Castellano

Folignate

Spoletino

Ternano

Orvietano

Pievese

Gualdese

Todino

Nursino