¬ΪVillard de Honnecourt vi salutaβÄΠ¬Μ. Nel nostro XXI secolo possiamo apprezzare un simile esordio: non Ο® certo quello che troveremmo allβÄôinizio di un manuale di tecnologia applicata e neppure del resto in qualsiasi altro manuale.

Di colpo, con questo saluto, entriamo in un altro mondo, quello del XIII secolo con tutto il suo splendore. Un secolo prima, lβÄôumile monaco Teofilo apriva anchβÄôegli, con un saluto, il suo Trattato di arti diverse: ¬ΪDio Onnipotente sa che non ho scritto le mie osservazioni nΟ© per amore di una lode umana, nΟ© per il desiderio di una ricompensa temporale, che non ho nascosto nulla di prezioso o di raro per malizia o gelosia, che non ho passato sotto silenzio nessuna cosa, riservandola per me solo, ma che per accrescere lβÄôonore e la gloria del suo nome ho voluto venire incontro alle necessitΟ† e aiutare il progresso di un gran numero di uomini¬Μ.

Villard Ο® piΟΙ sobrio e piΟΙ efficace al tempo stesso, ma lo spirito Ο® il medesimo: ¬ΪVillard de Honnecourt vi saluta, e prega tutti coloro che lavoreranno con gli strumenti che troveranno in questo libro, di pregare per la sua anima e di ricordarsi di lui, perchΟ© in questo libro si puΟ≤ trovare grande aiuto per la saldezza della muratura e per gli strumenti di carpenteria; vi troverete anche il modo per rappresentare le figure, i disegni, secondo quanto comanda e insegna lβÄôarte della geometria¬Μ.

¬ΪLe treiziΟ®me siΟ®cle est le temps oΟΙ triomphe le nombre, oΟΙ le quantitatif sβÄôimpose. Ratio en latin cβÄôest raison mais aussi compte, calcul. Des trois grand domaines oΟΙ le Moyen Age affirme sa crΟ©ativitΟ© le moulin et ses applications, le textile et sens instruments, le batiment et ses machines, cβÄôest dans ce dernier que se situent les dessins de Villard de Honnecourt¬Μ. (Jacques Le Goff).

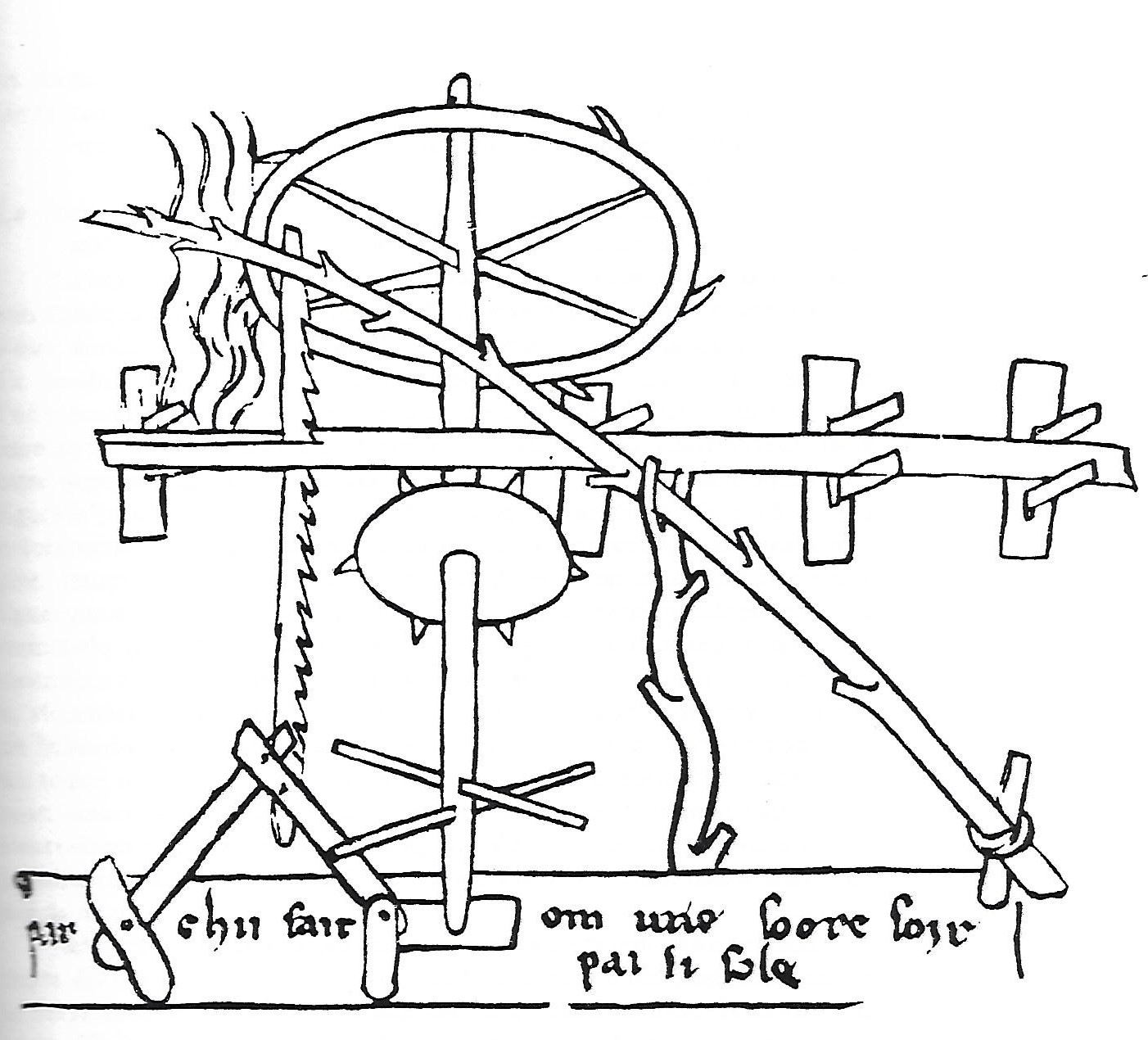

¬ΪLes moulins hydrauliques destinΟ©s Ο† different usages-moudre le grain, fouler le tissu, marteler le mΟ©tal, etc.- existaient dΟ©jΟ† du tems de Villard.¬† Ma les moulins actionnant des scies nβÄôavoir Ο©tΟ© mis au point quβÄôau cours du XIII siΟ®cle e nβÄô Ο®tre devenus opΟ®rationnels quβÄôau cours de la deuxiΟ®me moitiΟ© de ce siΟ®cle. Le scie hidraulique, dessinΟ®e par Villard de Honnecourt, qui peut Ο®tre datΟ®e de la premiΟ®re moitiΟ® du XIII siΟ®cle, presente donc un interΟ©t particulier parce que cela semble etre la premiΟ®re raprΟ©sentazion dβÄôune telle machine¬Μ. (Roland Bechmann).

Un’invenzione fondamentale

LβÄôenergia idraulica ha avuto nel Medioevo la stessa importanza del vapore nel XIX secolo e del petrolio nel XX. Veniva utilizzata al massimo per meccanizzare tutta una serie di operazioni: vi si macinava il grano, vi si setacciava la farina, vi si follava il panno, vi si conciavano le pelli e vi si forgiava il ferro grazie allβÄôalbero a camme che Villard ha rappresentato nel suo disegno. La prima menzione medievale di una sega idraulica si trova in un documento normanno del 1204. Ma la prima raffigurazione Ο® quella di Villard.

Sotto il suo disegno Villard scrive: ¬ΪIn questo modo si costruisce una sega che sega da sola¬Μ. La sega meccanica Ο® la prima macchina automatica in due tempi: al movimento circolare delle ruote, che dΟ† luogo a un moto alternativo capace di segare, sβÄôaggiunge un avanzamento automatico del legno verso la sega. Lassus descrive cosΟ§ il suo meccanismo: ¬ΪUn ruscello, le cui onde sono indicate in alto a sinistra, fa muovere una ruota a pale oblique attorno ad un asse che porta una seconda ruota dentata e quattro camme. La ruota dentata fa avanzare il tronco da segare, tenuto in posizione da quattro guide che gli impediscono di deviare. Le camme poggiano su uno dei bracci articolati fissati alla parte inferiore della sega verticale, la cui parte superiore Ο® fissata a sua volta allβÄôestremitΟ† di una pertica flessibile. Appoggiandosi sul braccio dellβÄôarticolazione, la camma fa scendere la sega, che piega la pertica e comincia a risalire in virtΟΙ della flessibilitΟ† di questβÄôultima, dal momento in cui la camma ha esaurito la sua azione¬Μ.

Le corporazioni umbre

Nel 2001 la Gaita Santa Maria, nella ricostruzione delle antiche attivitΟ† produttive, ha riprodotto tutte le fasi lavorative dellβÄôArs magistrorum lignaminis (Arte dei legnaioli). Sebbene lβÄôordine gerarchico la ponesse negli ultimi posti delle Arti minori, lβÄôArte dei legnaioli era tuttβÄôaltro che di trascurabile importanza economica. I suoi iscritti, pur non essendo eccessivamente numerosi rispetto a quelli delle altre corporazioni, erano pur sempre molto importanti per la vita della cittΟ†. Infatti, oltre a partecipare alla costruzione degli edifici, ne rendevano abitabili gli interni con mobili e masserizie. A Firenze, giΟ† dal XIII secolo, erano suddivisi in quattro membra, secondo il particolare lavoro eseguito e cioΟ®, come affermava lo statuto (1342):

- facienti e vendenti botti, tina e bigonce

- facienti e vendenti cofani, forzieri e casse

- altri maestri purchΟ© non siano segatori o bobulici (conduttori di carri trainati da buoi)

- segatori

A Gubbio, nello Statutum Comunis et Populi, Civitatis, Comitatus et Districtus Eugubii la Rubrica 53 del 1¬Α libro, elenca le Arti, tra cui lβÄôArte dei Falegnami, ne conferma la legalitΟ† associativa, ne approva i loro Brevi o Matricole o Statuti (1334): cioΟ® le raccolte di norme di etica professionale miste a disposizioni di carattere protezionistico per lβÄôassociazione o a disposizioni preventive atte ad evitare la concorrenza fra soci. In essi si scrive che il legname ridotto in tavole dai segatori raggiungeva i vari specialisti dellβÄôArte, tramite la collaborazione dei trasportatori e cioΟ®:

- i bottai che facevano le botti, i tini, le bigonce

- i carpentieri che facevano i travetti, vergoli, impalcature

- i bastari che facevano le selle, i basti

- i carradori che facevano i carri, barrocci, ruote

- i balestrari che facevano balestre

- i tornitori che tornivano paletti per una infinitφ di usi civili, militari, religiosi.

Vi erano poi altre categorie di lavoratori che esercitavano la parte piΟΙ nobile dellβÄôArte. Erano coloro che esercitavano LβÄôArte della scultura lignea, dellβÄôintaglio, dellβÄôintarsio, della pittura del legno, dei mobili.

A Todi, giΟ† dal 1282, viene ricondotto il primo elenco delle sedici corporazioni o UniversitΟ† con i nomi di ognuna di esse e dei consoli loro rappresentanti e tra esse i magistri lignaminis (maestri del legno e carpentieri): a essa vi facevano parte non solo il semplice artigiano, ma anche il disegnatore e il realizzatore di mobili e attrezzeria, lβÄôintagliatore e lβÄôintarsiatore, il carpentiere. In questa specifica attivitΟ† gli si richiedevano conoscenze particolari di ingegneria e matematica, nozioni sulla distribuzione dei pesi e dei carichi indispensabili per innalzare le ardite impalcature necessarie a costruire gli edifici pubblici e religiosi della fine del Duecento.

A Foligno, tra le ventisette corporazioni medievali, era presente anche quella del Legname. Lo statuto dellβÄôArte (1404) riguardava tutti i lavoratori del legno, tutti coloro che, nelle diverse specializzazioni, usavano questa materia prima per produrre manufatti di qualsiasi genere. Οà il tempo di carpentieri, tornitori, begonzari, zoccholari, carratari, bastari, fabbricatori di molini e di archiβÄΠ artigiani che immettono sul mercato oggetti da destinare ora agli uomini, ora agli animali.

A Perugia fin dal 1291 Ο® documentata la presenza dellβÄôArs magistri lignaminis et lapidum. LβÄôArte, i cui statuti risalgono al 1385 comprendeva scalpellini, falegnami e carpentieri, categorie che intervenivano congiuntamente nel campo dellβÄôedilizia religiosa e civile della cittΟ†. La ricchezza della corporazione Ο® testimoniata dallβÄôentitΟ† delle contribuzioni imposte dal Comune; la frequente presenza dei suoi iscritti nel Consiglio priorale riflette il ruolo importante da essa rivestito nel contesto cittadino.

A Bevagna, nei Libri Statutorum Antique Terre Mevanee sono menzionati i magistri lignaminis et lapidum. La loro importanza nella Bevagna medievale era indubbiamente notevole in quanto si prevedeva lβÄôintervento del podestΟ† qualora il loro lavoro non fosse adeguatamente retribuito e che la difesa dei loro interessi, in eventuali cause, fosse assunta dallo stesso Comune. (CXXXII. De mercede magistrorum lignaminis et lapidum cum irent ad aliquam executionem faciendum).

¬ΪSi aliquo tempore magistri lapidum vel vignorum ad executionem aliquam faciendam contra aliqua malefactorem, potestas faciat eis satisfieri pro eorum labore de bonis illius malefactoris vel de bonis comunis, dum tamen illa solutio fiat per camerarium comunis et quod dicti magistri pro predictis in qualibet curia defendantur per comune Mevanee¬Μ.

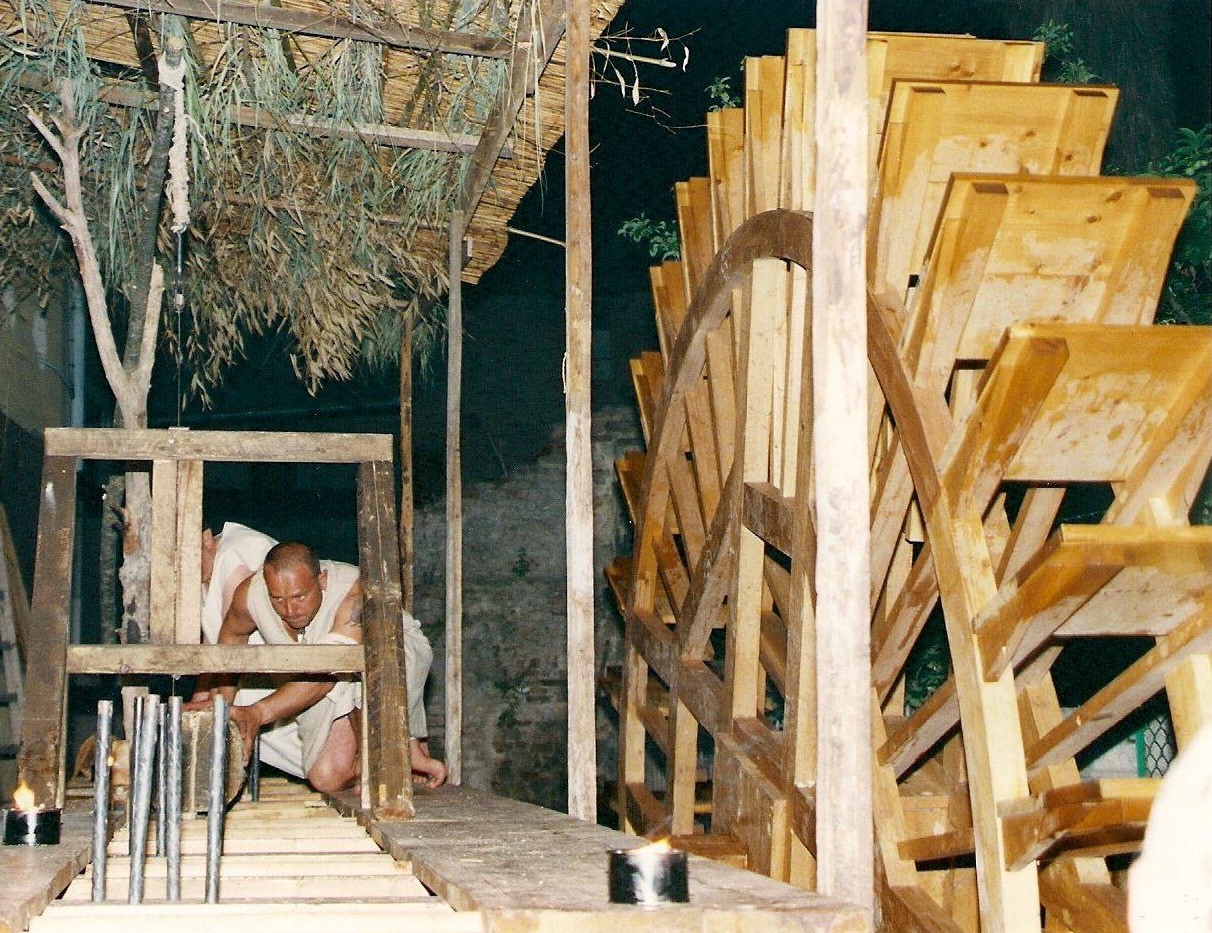

La sega idraulica di Villard nel Mercato delle Gaite

Sulla base di tali conoscenze storiche, nel ricostruire lβÄôArte dei legnaioli e lβÄôArte dei maestri del legname e della pietra, la Gaita decise di ricostruire la sega idraulica disegnata da Villard di Honnecourt nel suo taccuino. Il taccuino scritto da Villard e risalente al XIII secolo Ο® il primo esempio di trattato di ingegneria e il disegno della sega ad azionamento idraulico per ricavare tavole dai tronchi dβÄôalbero Ο® uno dei disegni piΟΙ interessanti. La progettazione e la sua realizzazione hanno richiesto tempo e fatica, ma il risultato ottenuto ripaga delle difficoltΟ† incontrate. La macchina viene mossa da una ruota ad acqua come quella dei mulini (in alto a sinistra nel disegno); lβÄôasse che parte dal centro della ruota aziona sia lβÄôavanzamento del tronco sia il movimento della lama. Il tronco da tagliare viene tenuto a contatto della lama da una ruota raffigurata con sei denti (al centro del disegno); i quattro bastoni (camme) allβÄôestremitΟ† dellβÄôasse servono invece per trascinare verso il basso la lama che una pertica (un grosso ramo in diagonale da destra a sinistra), flessibile come una molla, riporta verso lβÄôalto. La lama, quindi, a ogni giro dellβÄôasse, la lama Ο® trainata quattro volte verso il basso.

La bottega dei segatori ricostruita risponde a tre criteri: collocazione in prossimitΟ† del fiume per la disponibilitΟ† di energia spazio per lβÄôaccumulo e la preparazione dei tronchi, area per la preparazione ed essicazione delle tavole. Una volta abbattuti e sfrondati, con corteccia integra, i tronchi vengono trasportati su zattere; arrivati in prossimitΟ† della segheria, una gru manuale a carrucole multiple, solleva i tronchi e li accumula sul piazzale; prima del taglio vengono scortecciati e viene scelta la posizione che il tronco deve avere sulla sega, in modo da tagliare subito il lato piΟΙ nodoso; il tronco viene posizionato sulla sega, durante il taglio il tronco non deve poter ruotare nΟ© andare fuori asse, lo spessore delle tavole va da 5 cm in su, ogni tavola tagliata viene tolta e poste nel posto di essiccazione. Grazie a Flavio, Gianluigi, Alfredo, Marco, Gianpaolo, Paolo e Gianni la Gaita Ο® riuscita a dar vita a questa macchina e con essa, di nuovo, alle idee di Villard.

Che non ci resti, ora, che pregare per lui?

Riferimenti bibliografici:

Bechmann R.¬† Villard de Honnecourt. La pensΟ®e tecnique au XIII siecle et sa communication, Picard 1993

Alfredo Properzi

Ultimi post di Alfredo Properzi (vedi tutti)

- Bevagna: il paese che, con la sua gente, gioca al Medioevo - Giugno 17, 2025

- Bevagna e il βÄ€suoβÄù Medioevo: la Primavera Medievale, anteprima del Mercato delle Gaite - Aprile 23, 2025

- Bevagna e il suo Statuto: fonte e testo ispiratore del Mercato delle Gaite - Novembre 14, 2024