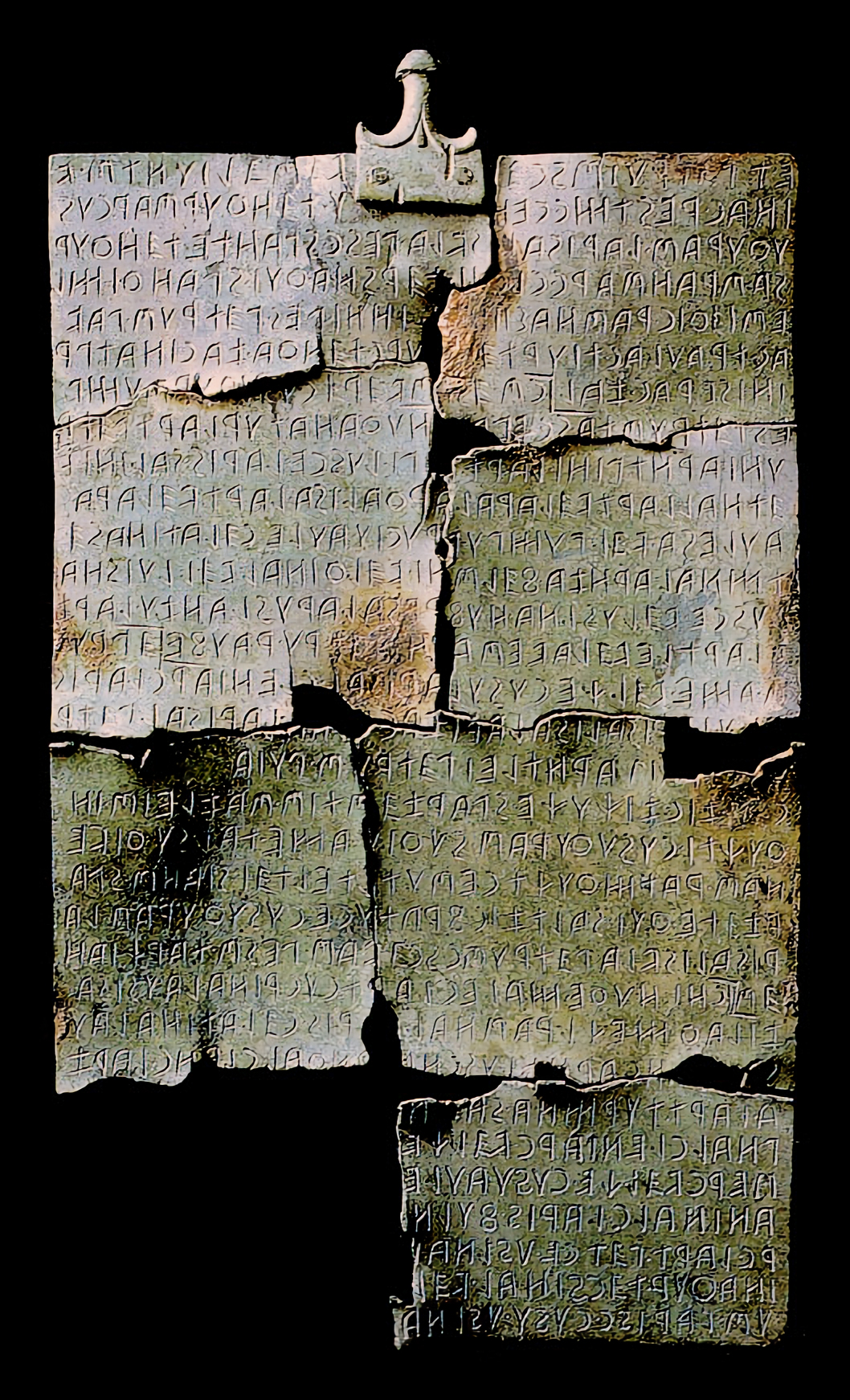

Nella Tabula Cortonensis, manufatto in bronzo del II secolo a.C., per la prima volta in assoluto appaiono il nome etrusco del lago Trasimeno – chiamato Tarsminass – e il riferimento ad alcuni possedimenti terrieri, in particolare a un vigneto.

La tabula è stata ritrovata spezzata in 8 parti, di cui solo una è dispersa. È ospitata presso il MAEC, il celebre Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona ed è la terza scrittura etrusca conosciuta più lunga per i suoi contenuti. Si tratta di un «atto giuridico di 40 righe in lingua etrusca, che riporta l’arbitrato relativo ad una eredità contestata di un importante patrimonio fondiario dislocato tra il Lago Trasimeno e Cortona» (Massimo Pittau).

L’influenza dell’etrusca città di Cortona arrivava, con il suo territorio, fino al tratto spondale lacustre che va da Tuoro a Borghetto. Nelle 7 parti della tabula a noi giunte, al di là della loro importanza linguistica, scientifica e storica, ci preme sottolineare l’importanza del Tarminass per gli Etruschi; un lago, unitamente alla Val di Chiana, ricco e generoso dal punto di vista alimentare (pesce, olio, vino e grani).

Infatti nella sacralità della civiltà etrusca il mangiare era considerato un fatto religioso e il vecchio lago Trasimeno era ritenuto un luogo sacro: era considerato la rappresentazione terrena della volta celeste.

Secondo l’etruscologo Giovanni Colonna l’immagine del lago Trasimeno è stata trasposta nel fegato di Piacenza o fegato etrusco; è un modello bronzeo di fegato di pecora con iscrizioni, suddiviso in settori riservati alle diverse divinità. Era usato dai sacerdoti etruschi, gli aruspici, per leggere le viscere degli animali sacrificati per ricavarne auspici.

Gli Etruschi consideravano il Trasimeno il luogo d’unione tra le dodecapoli di Cortona, Chiusi e Perugia dove fiorivano gli scambi commerciali, l’artigianato, la pesca e l’agricoltura. A proposito di coltivazioni, nella tabula cortonensis si fa riferimento a un vigneto: è il più antico atto notarile della storia del vino. È stato questo documento che, nel 2015, ha aperto la mostra Arte e Vino che si è svolta a Verona, un evento importantissimo collegato all’Expo. Ricordiamo che gli Etruschi consumavano grandi quantità di vino in varie occasioni; avevano l’usanza di miscelarlo, anche per coprirne i difetti, con acqua e con miele, insieme a spezie, fiori o formaggio.

Della magnificenza del Tarminass se ne accorse, come raccontato nel XVI secolo da Matteo dall’Isola nella sua Trasimenide, anche Trasimeno, il principe etrusco figlio del Re Tirreno, che si innamorò della ninfa lacustre Agilla. I due giovani vissero una bellissima e struggente storia d’amore sulle rive lacustri che finì tragicamente con la scomparsa, tra le acque del lago, del giovane principe.

Si racconta che, ancora oggi, la triste ninfa stia cercando il suo amato: quando un’onda fa muovere repentinamente una barca non è altro che Agilla che sta cercando tra le acque il suo Trasimeno e quando le foglie al vento si muovono provocando un suono simile a un lamento, pare che sia la dolce ninfa che piange il suo amato… ascoltare per credere.

Marco Pareti

Ultimi post di Marco Pareti (vedi tutti)

- Le Pasquarelle, la festa delle tradizioni rurali - Febbraio 2, 2023

- I Santi protettori dei pescatori del lago Trasimeno - Dicembre 20, 2022

- La scrittrice Aurora Soranzo premiata a Deruta per il suo libro su Lord Byron - Ottobre 25, 2022