Città della Pieve

PROVINCIA:

Perugia

WEB:

Per informazioni turistiche:

Centro Servizi Turistici

Piazza Matteotti

Tel: +39 0578 298520

Città della Pieve

città della pieve è ISCRITTA A:

alla scoperta del borgo

«Come ci sembra bella nel suo svilupparsi in cima a una collina con la linea tranquilla delle sue case. Niente di eccessivo o di contrastante. I pendii sono lasciati al verde gioioso, alle coltivazioni e agli ulivi. Alcuni campanili dominano da soli verso la metà della linea. Che strana città! È così che si intende la bellezza pittoresca nella patria del Perugino? Ho fretta di saperlo.»

Così lo storico dell’arte francese Jacques-Camille Broussolle scriveva di fronte allo spettacolo di Città della Pieve che, posta sul colle che i Romani chiamavano Monte di Apollo, è l’ultimo baluardo umbro prima di giungere in terra toscana.

Non molto è cambiato dai pellegrinaggi umbri di fine Ottocento di Broussolle, poiché una delle peculiarità di questo insediamento assoggettato alla locumonia etrusca di Chiusi prima e municipium romano poi, è l’aver mantenuto un aspetto pressoché immutato dal 1250 in avanti. Fino a quell’annus horribilis in cui Perugia, riprendendosela dopo l’ennesima ribellione, le vietò di espandersi, Castrum Plebis Sancti Gervasi, pieve longobarda fortificata, aveva vissuto un intenso aumento demografico grazie all’impaludamento della Valdichiana e alla vicinanza della via Romea Germanica e della via Francigena, che avevano alimentato un fiorente commercio di laterizi, ferro battuto e panno cremisi.

Almeno fino al 1188, quando cadde sotto il dominio di Perugia: i contrasti coi nuovi governatori non si fecero attendere, visto l’orientamento filoghibellino dei nobili pievesi; purtuttavia, l’occasione perfetta per svincolarsi da questo giogo si presentò solo nel 1228, durante il conflitto tra le truppe imperiali e senesi contro le città umbre. Quello che era ormai diventato Castel della Pieve ne approfittò per ribellarsi a Perugia e mettersi sotto la protezione di Federico II di Svevia, situazione che durò fino al fatidico 1250, quando appunto l’Augusta se la riprese e la punì costringendola a fornire tanti mattoni quanti ne occorressero per lastricare la Piazza del Sopramuro, nel centro storico del capoluogo umbro.

Che quella prima sedizione sia stata soffocata in maniera violenta lo dimostra un curioso reperto. Sotto l’abside di quella che è l’odierna cattedrale intitolata ai Santi Gervasio e Protasio, si trova una costruzione a pianta poligonale sorretta da archi e massicce colonne di pietra arenaria. A lungo ritenuta una cripta, probabilmente non è altro che la loggia del Palazzo dei Consoli, distrutto proprio nel 1250, a seguito della riconquista perugina.

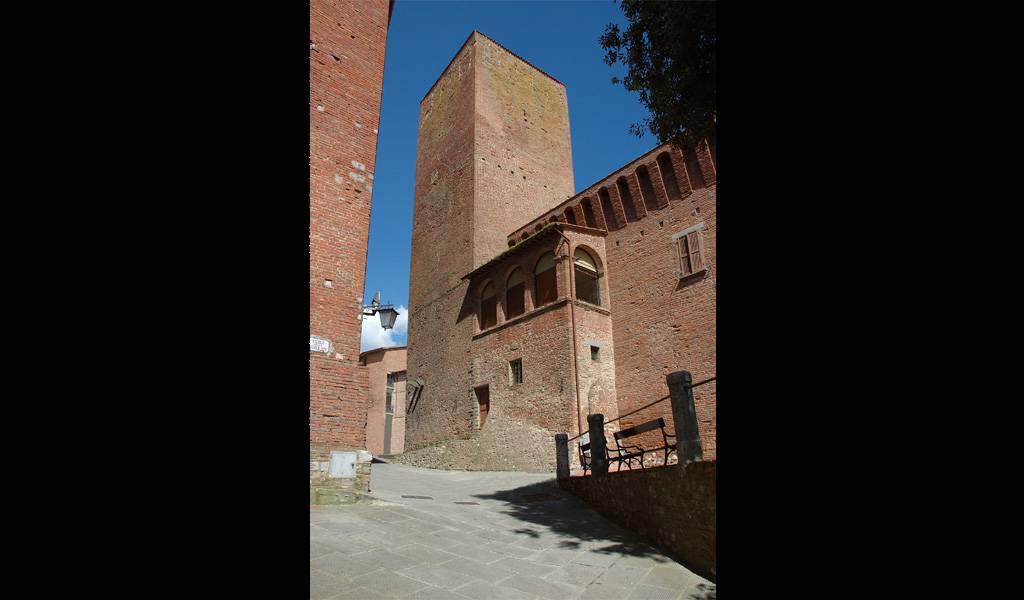

A questo periodo risalgono anche alcuni degli edifici civili e religiosi più caratteristici del borgo, come la nuova pieve, il Palazzo dei Priori, la Torre Civica (o del Pubblico) e la Torre del Vescovo. Quest’ultima, posta in corrispondenza di Porta Fiorentina, permette di seguire ancora oggi il tracciato delle mura medievali fino a Porta Romana, detta anche Porta Santa Maria o del Vecciano: secondo lo storico ottocentesco Antonio Baglioni, esse comprendevano anche un dirupo noto come Sansalvatico, dove c’erano appezzamenti coltivati che fornivano un grande vantaggio durante gli assedi, nonché cave per l’estrazione dell’argilla e della sabbia che servivano per la produzione del famoso laterizio pievese.

Lungo il tracciato della cinta muraria nel 1326 fu eretta anche la Rocca Perugina, voluta per il controllo della riottosa popolazione del luogo. I lavori furono affidati agli architetti senesi Lorenzo e Ambrogio Maitani, che la dotarono di un fossato, di un ponte levatoio e di cinque torri (Maestra, del Castellano, del Prato, del Frontone, dei Maitani) che potevano mandare dei segnali di fuoco.

La costruzione di questa imponente fortezza non deve destare perplessità, in quanto lo spirito di ribellione dei pievesi era duro a morire, e lo avevano compreso anche i perugini: ne sono la dimostrazione le sollevazioni del 1375 – quando Castel della Pieve si alleò con Milano e Firenze e aderì alla Lega della Libertà, attirandosi l’interdizione di Bonifacio IX a celebrare funzioni religiose unitamente all’intervento di condottieri al soldo di Perugia come Biordo Michelotti e Braccio da Montone – e del 1526.

Questa situazione di instabilità politica toccò il suo apice nel 1528, quando le truppe francesi di Francesco I, giunte per aiutare Clemente VII durante il Sacco di Roma, devastarono il borgo. L’anno successivo il papa lo pose sotto diretto controllo dello Stato Pontificio, installando nella Rocca perugina governatori di sua nomina. Con questo cambio di funzioni, anche le torri della rocca furono riconvertite: vennero abbassate e adibite a carcere. Poco più tardi, anche la Pieve dei Santi Gervasio e Protasio fu ampliata, tanto che fu addossata alla Torre del Pubblico (o Civica), una struttura che aveva scopi d’avvistamento e che, nello stesso periodo, fu rialzata di ben 7 metri, arrivando a misurarne 39. Sia nella pieve sia nella Torre del Pubblico si riconosce una parte più antica – in materiale da riporto, perlopiù travertino – e una che è frutto degli ampliamenti cinquecenteschi, in laterizio.

Nel 1550 Papa Giulio III, per ripagare la sorella Giacoma di un ingente prestito, decise di donarle il territorio di Castiglion del Lago e di Chiugi. A margine di queste terre, Castel della Pieve fu invece donato al figlio di Giacoma, Ascanio della Corgna, che ne divenne governatore perpetuo: uno dei suoi primi interventi fu la costruzione di un sontuoso palazzo, che affidò all’amico architetto Galeazzo Alessi. Della splendida dimora a forma di u, a tre piani e dotata di un chiostro con cisterna, Ascanio avrebbe visto solo l’inizio dei lavori: una serie di ribellioni, incarcerazioni più o meno legittime e battaglie lo avrebbero tenuto per diverso tempo lontano da Castel della Pieve, di cui fu successivamente costretto a condividere il marchesato col fratello Fulvio. Fu proprio quest’ultimo a commissionare gli splendidi interni del palazzo di famiglia: le Muse in concerto di Niccolò Circignani detto Pomarancio glorificano i della Corgna nella Sala del Governo, mentre il gli dei in convito con i loro amori, ispirati alle Metamorfosi di Ovidio e abilmente dipinti dalla mano di Salvio Salvini, decorano la Sala Grande. Oggi Palazzo della Corgna ospita la biblioteca e alcuni uffici pubblici, nonché il Museo di Storia Naturale e del Territorio dedicato al geologo e paleontologo pievese Antonio Verri; tra fossili, minerali e animali imbalsamati è possibile persino imbattersi in un curioso manufatto, la cui vera natura fu scoperta solo sul finire del secolo scorso. A lungo rimasto nel vicino chiostro di San Francesco, questo blocco di arenaria con un giovane in adorazione del sole altro non è che un obelisco etrusco risalente al V secolo, ed è considerato il ritrovamento più antico avvenuto in tutto il comprensorio di Città della Pieve.

Dalla morte di Ascanio in poi, Castel della Pieve sarà assegnata a una serie di governatori, fino a che, nel 1600, Papa Clemente VIII non la eleverà a Città, stabilendovi la sede diocesana e svincolandola così da Chiusi. Il Palazzo Vescovile che fu eretto sotto la direzione dell’architetto Andrea Vici, oggi ospita lo Spazio Kossuth, mostra permanente dell’Associazione Culturale Pieve Cavalli, con i libri del giornalista equestre Giorgio Martinelli.

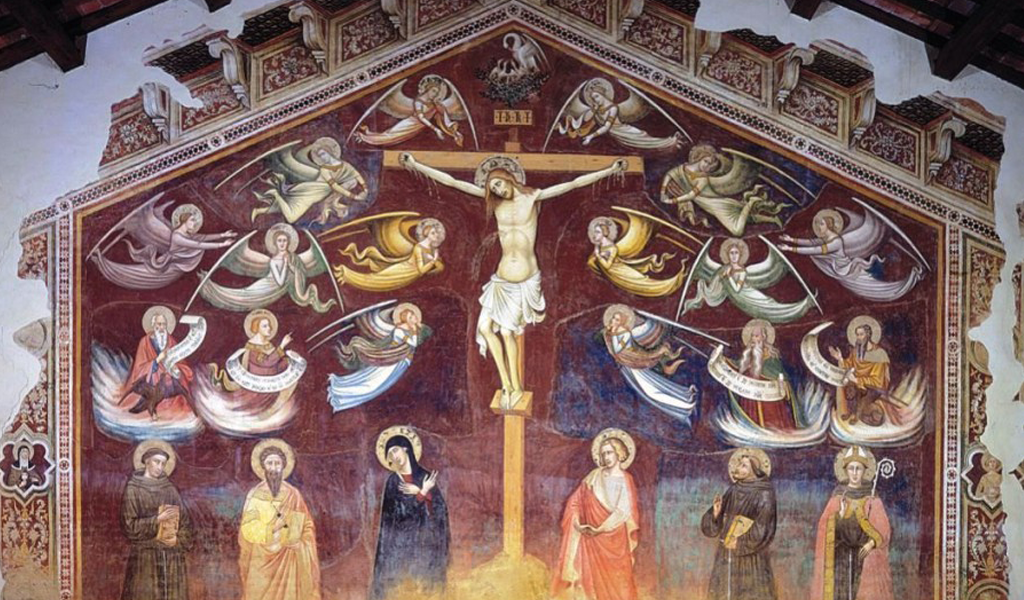

Nello stesso 1600 la Pieve divenne dapprima Collegiata e poi Cattedrale. L’interno, pur conservando una pianta a croce latina con la navata affiancata da tre cappelle per lato, assume l’aspetto barocco che la caratterizza tuttora e che incornicia le opere dei maestri che a Città della Pieve nacquero o lavorarono: il Battesimo di Cristo (1510) e Madonna in trono tra i Santi Gervasio e Protasio (1504) del Perugino – di cui è visibile anche la casa natale in Piazza del Plebiscito – così come lo Sposalizio della Vergine (1606) e la Gloria Celeste di Antonio Circignani detto anche lui Pomarancio, unica parte superstite di un ciclo pittorico andato distrutto durante un incendio nel 1783.

Altre opere dei due maestri sono visibili all’interno del Museo Civico Diocesano – in cui sono custoditi anche due sarcofagi e il ricco corredo funerario della famiglia etrusca dei Pulfna, rinvenuti nel 2015 – nell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi – per completare l’Adorazione dei Magi il Perugino ci mise appena 29 giorni, accontentandosi di un ben misero compenso – e nella Chiesa del Santissimo Nome di Gesù, dove la Decollazione del Battista commissionata Antonio Circignani resta a ricordo dell’annessione della Confraternita della Misericordia di Gesù e di San Giovanni decollato all’Arciconfraternita di Roma.

Una visita merita anche la Chiesa di San Pietro, in cui è conservato – nonostante una serie di spostamenti per metterlo in salvo dal terremoto che colpì la città nel 1861 – Sant’Antonio Abate tra i Santi Marcello e Paolo eremita, sempre a firma del Perugino.

La chiesa sconsacrata di Santa Maria dei Servi, invece, ci offre l’ultimo, affascinante mistero della «città più meravigliosa dell’Umbria, la città perfetta», per dirla sempre con Broussolle: nella Cappella della Madonna della Stella alloggiava uno splendido dipinto del Perugino, la Deposizione della croce (1517). Nel 1700, durante i lavori di realizzazione dell’organo, fu gravemente danneggiato e dunque nascosto in un’intercapedine. Lì rimase, dimenticato, fino al 1834, quando il pittore e storico dell’arte tedesco Johann Anton Ramboux lo rinvenne, determinandone l’unico e inestimabile valore.

A Città della Pieve vi è anche una delle vie più strette del mondo: il Vicolo Baciadonne, largo dai 50 ai 70 centimetri, pare che sia nato da una disputa tra vicini che, odiandosi a morte, decisero di staccare le loro abitazioni. Il nome deriva dal fatto che due persone che vi si incrocino non potrebbero passare senza baciarsi.

Città della Pieve ha una pianta che assomiglia a un’aquila: inutile dire come questo abbia favorito un sistema di simboli legati ai terzieri, ovvero alle tre classi sociali di borgo borghesia, pedoni e cavalieri). Menzionati per la prima volta nel 1250 nell’atto con cui Castel della Pieve si sottomette nuovamente a Perugia con il recupero novecentesco, i terzieri finirono per coincidere con tre zone della città, nonché tre parti del corpo dell’aquila: alla testa, rivolta verso Roma, corrisponde il Terziere Castello, che rappresentava la classe dei cavalieri; nella pancia è collocato il Terziere Borgo Dentro, simbolo della borghesia, mentre nell’ala e nella coda è situato il Terziere Casalino, classe dei pedoni e dei contadini.

Ognuno di essi, nel corso dell’anno, si occupa di organizzare un evento. Il terziere Borgo Dentro, dalla livrea gialla e nera, nei sotterranei di Palazzo Orca allestisce Quadri Viventi, caratterizzando ogni edizione con un tema differente. Il terziere Casalino – in rosso, bianco e blu – organizza l’Infiorata di San Luigi Gonzaga, mentre il terziere Castello, in verde e nero, ricrea un presepe vivente monumentale nei sotterranei di Palazzo della Corgna. Inoltre, ogni anno si tiene il Palio che, oltre al corteo storico completo di carri allegorici, vede tre arcieri per ogni terziere sfidarsi nelle Cacce ai tori, ovvero nell’arduo compito di colpire le sagome dei tori chianini montati su una giostra.

Altro evento da non perdere è senza dubbio Zafferiamo, sagra che celebra uno dei prodotti più pregiati di Città della Pieve, la cui produzione è attestata già nello Statuto di Perugia del 1279. Inizialmente lo zafferano era utilizzato come colorante per i tessuti, e la manifestazione – che si tiene ogni anno a ottobre – propone attività che ne illustrano i vari impieghi, senza ovviamente tralasciare quello gastronomico.

per saperne di più