Nei giorni scorsi si è svolto a Gubbio il Festival del Medioevo, che ha riscosso un grande successo di pubblico e partecipazione. Noi eravamo lì.

¬´Noi siamo come nani sulle spalle di giganti, cos√¨ che possiamo vedere pi√π cose e pi√π lontano di quanto vedessero questi ultimi: non perch√© la nostra vista sia pi√π acuta, o la nostra altezza ci avvantaggi, ma perch√© siamo sostenuti e innalzati dalla statura dei giganti ai quali ci appoggiamo¬ª. Intorno al 1120, Bernardo di Chartres amava cos√¨ paragonare davanti ai suoi allievi i propri contemporanei e i loro gloriosi predecessori dell‚Äôet√Ý antica, epoca di giganti e santi.

E Secoli di luce. Sulle spalle di giganti √® stato il tema della decima edizione del Festival del Medioevo, tenutosi a Gubbio dal 25 al 29 settembre. Dieci anni, quindi, e ogni anno un tema: La nascita dell‚ÄôEuropa (2015); Europa e Islam (2016); La citt√Ý (2017); Barbari, la scoperta degli altri (2018); Donne. L‚Äô altro volto della Storia (2019); Mediterraneo. Il mare della Storia (2020); Il tempo di Dante (2021); Dinastie. Famiglie e potere (2022); Oriente e Occidente. Le frontiere mobili della Storia (2023).

Ideatore e direttore del Festival è il giornalista Federico Fioravanti che dieci anni fa ha avuto la brillante idea di mettere la storia in piazza, facendo incontrare storici, docenti di letteratura medievale, scrittori, storici dell’arte, scienziati, filosofi, architetti, giornalisti e studenti, insegnanti, professionisti e tanti appassionati affamati di storia. «Nel giro di pochi anni Il Festival del Medioevo si è caratterizzato come quello che appare a tutti gli effetti come un cantiere di Public Hystory» (Federico Fioravanti. Comunicare il Medioevo tra analogico e digitale, in Il medievista come Public Historian, 2022).

Il successo del Festival è stato ed è travolgente: in dieci anni oltre 400 lezioni di storia gratuite e interamente visionabili sul canale YouTube e tramite la pagina Facebook che conta oltre 73.000 follower.

Nei cinque giorni si sono svolte oltre 70 lezioni divulgative in sessioni mattutine e pomeridiane che hanno raccontato dei mille colori dell‚Äôepoca senza nome; di santi e donne: Caterina da Siena, Ildegarda, Eleonora d‚ÄôAquitania, Giovanna d‚ÄôArco, Benedetto da Norcia, Sant‚ÄôAgostino; di Dante e di Federico II; di Giotto e dell‚Äôenigmatico Maestro di San Francesco; di un Medioevo di abbracci; di un Medioevo immaginato; di veleni e¬Ý donne avvelenatrici; di un Medioevo che crea; di Medioevo e Medievalismo.

Anche quest’anno il Festival ha ospitato grandi serate d’autore. Lo storico Alessandro Barbero, superstar della storia medievale, ha inaugurato la prima delle cinque serate con la lezione spettacolo La rivoluzione di Francesco d’Assisi in cui ha raccontato la figura del più famoso santo italiano, svelandone gli aspetti umani e intimi, attirando un pubblico di 700 persone.

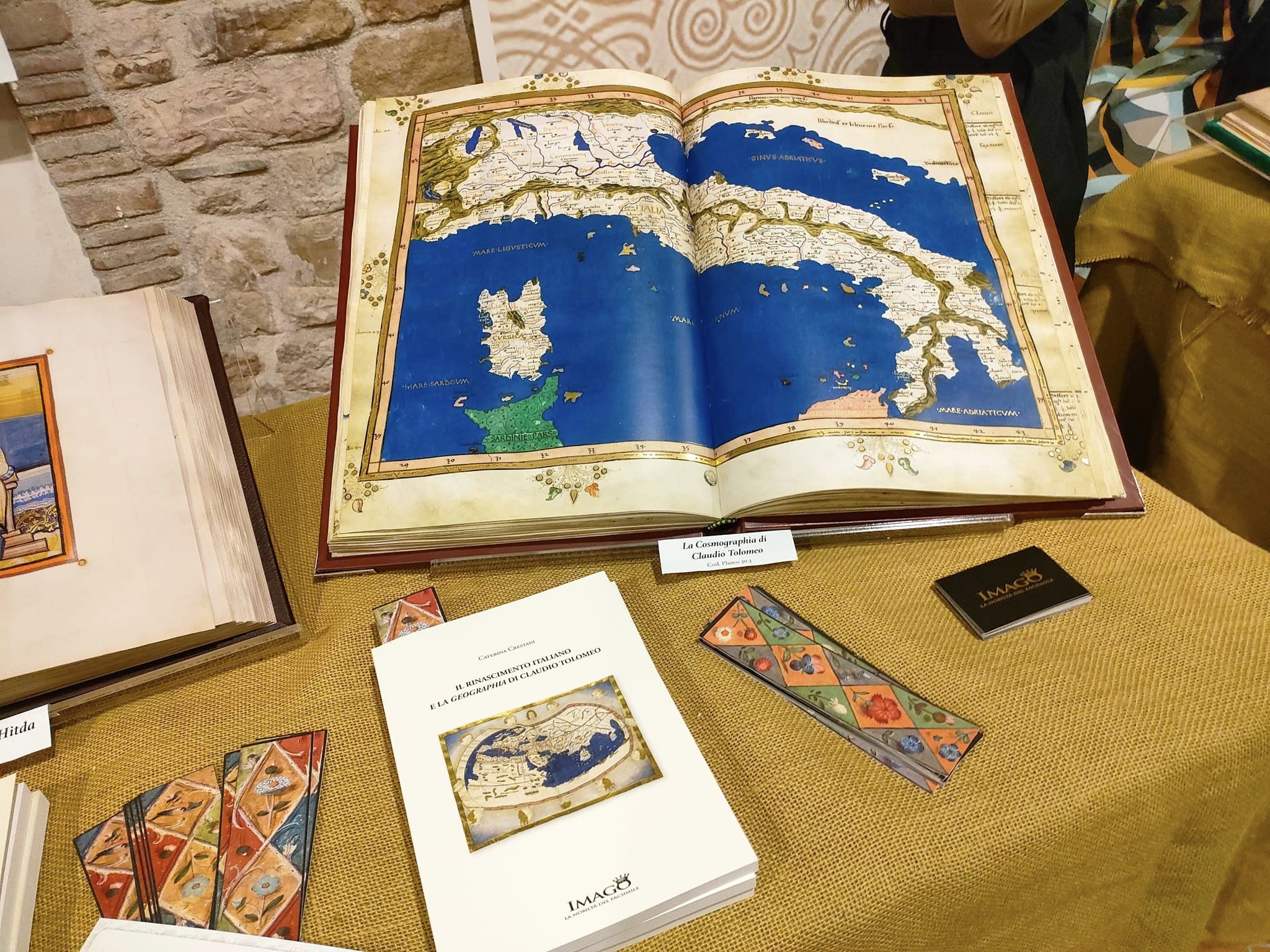

Molti eventi collaterali hanno arricchito i cinque giorni: la Fiera del libro medievale, le Botteghe delle arti e dei mestieri, Il medioevo dei bambini, Miniatori e calligrafi dal mondo.

Argomento interessantissimo √® stato quello del Medievalismo. √à sempre pi√π in voga l‚Äôuso di luoghi comuni medievali¬Ýin chiave negativa. Di ‚ÄúRoba da Medioevo!‚Äù, di ‚ÄúRitorno al Medioevo‚Äù, di ‚ÄúStiamo tornando al Medioevo‚Äù e naturalmente al Medioevo buio, segnato da sofferenza, terrore e barbarie se ne parla in articoli che vanno dalla cronaca nera a quella rosa, dello sport e alla religione, dall‚Äôeconomia al razzismo, dalla sessualit√Ý alla politica. Nel 2023 sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni titola il suo editoriale: Sentenza Juve, l‚Äôafflittivit√Ý √® un tema medievale, riferendosi alla disavventura della Juventus di fronte alla giustizia sportiva.

Nel suo manuale Storia medievale pubblicato nel 2002, lo storico Massimo Montanari scriveva: ¬´Si deplora spesso l‚Äôuso distorto che viene fatto del Medioevo da certo giornalismo, da certi film, da certi romanzi, da certe feste o da presunte ricostruzioni storiche: cose da Medioevo ogni volta che un nostro conto con la storia si riapre o un comportamento irrazionale si fa strada; Medioevo di orrori, di paure, di incubi terribili (quasi che il nostro tempo non ne avesse generati di peggiori ); e insieme, nostalgia di un Medioevo fatto di gnomi e di fate, di eroica santit√Ý e di nobili sentimenti, di amori cortesi e forti solidariet√Ý. In ogni caso, un Medioevo lontano dagli uomini veri, un‚Äôisola che non c‚Äô√® in cui proiettare i nostri sogni o ricercare un alibi per sentirci migliori¬ª.

Alfredo Properzi

Ultimi post di Alfredo Properzi (vedi tutti)

- Bevagna: il paese che, con la sua gente, gioca al Medioevo - Giugno 17, 2025

- Bevagna e il “suo” Medioevo: la Primavera Medievale, anteprima del Mercato delle Gaite - Aprile 23, 2025

- Bevagna e il suo Statuto: fonte e testo ispiratore del Mercato delle Gaite - Novembre 14, 2024