Tre monumenti che raccontano la storia dell’Umbria, artisti che hanno lasciato il segno e una loro opera da ammirare.

Perugia

Perugia era in festa. Il tricolore sventolava ovunque. Viva l’Italia, viva Vittorio Emanuele II. In realtà i perugini facevano festa perché era stato spazzato via l’opprimente e asfissiante Stato Pontificio, che per 400 anni aveva dominato sulla città. L’avvenimento andava celebrato, allora i perugini pensarono che la cosa migliore sarebbe stata quella di dedicare una statua equestre al padre della Patria, cioè Vittorio Emanuele II – primo re d’Italia. Il delicato incarico fu affidato allo scultore Giulio Tadolini, nipote di quell’Adamo Tadolini che era stato l’allievo prediletto di Canova. Lo studio di Tadolini è diventato da qualche anno un simpatico caffè a Via del Babbuino a Roma dove il contratto di affitto tra Antonio Canova e Adamo Tadolini è in bella vista e i tavolini si mescolano alla gipsoteca. Sorprendentemente, entrando nel caffè, ci si trova sovrastati dalla statua del re a cavallo. È il gesso definitivo dell’opera di Perugia.

Lo scultore ha eseguito l’opera nei modi e nelle forme tipiche della fine dell’Ottocento che celebravano il mito di un re elegante e snello, mentre in realtà era piccoletto e grasso. Il monumento è stato messo al centro della piazza dal nome più ovvio: piazza Italia. Adesso giace in mezzo ai giardini ignorato da tutti. Un padre dimenticato.

Terni

«L’acciaio e la ghisa sono il futuro» dicevano nel 1886. Un futuro di ponti e stazioni, con la Tour Eiffel come simbolo. Tutti parlavano di pace, tutti si armavano e i Krupp si arricchivano. L’Italia aveva molte guerre da combattere quindi si doveva armare. C’era urgenza di fare navi corazzate e armi da Marina. Il luogo ideale per installare l’industria di guerra e quindi le fonderie del ferro, doveva essere lontano dai confini e dalle coste.

La scelta è caduta su Terni, la città d’Italia più lontana dai confini. Le Alpi sono a 500 km, il mare è lontano sia a destra sia a sinistra. Quindi, nel 1886, era un luogo al riparo dalle invasioni, dai cannoneggiamenti dal mare e abbastanza vicino a Roma per difenderla. Gli aerei erano di là da venire.

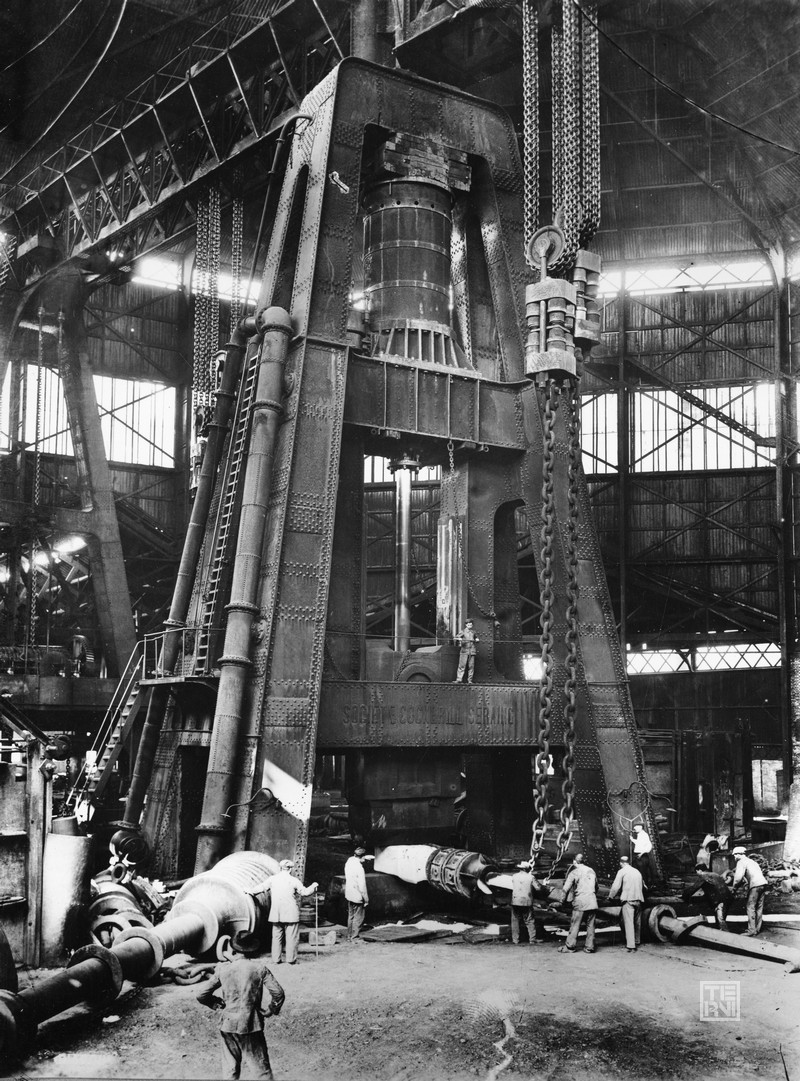

E allora via con le fonderie, le più moderne ed efficienti del momento. Le fonderie di Terni sono il fiore all’occhiello dell’industria di settore. C’è bisogno di uomini, venite gente venite! A migliaia lasciano la campagna per andare a lavorare in fabbrica. Terni passa rapidamente da 10.000 a 25.000 abitanti. In acciaieria il lavoro però è durissimo. Si passa dalla temperatura altissima degli altiforni a quella gelida dei laminatoi. Si sprigionano vapori e fumi. Poi c’è il rumore possente del grande maglio. Il maglio è un enorme martello che appiattisce un lingotto di acciaio da 1000 tonnellate fino a spianarlo in lamina sottile. Quando il grande maglio scendeva, vibrava tutta la zona, il rumore risaliva anche le colline. Quel mostro da 500 tonnellate era venerato come un dio. Per lui avevano costruito un elegante padiglione a cupola, grande quanto il Pantheon, con una base speciale che poteva resistere ai colpi senza sprofondare. Si cercava l’eleganza anche nell’industria pesante. Poi è finito tutto. È rimasto solo un maglio, piccolino, che lavorava a fianco del grande collega e i ternani, per ricordare quel periodo entusiasmante, lo hanno conservato e collocato in città, dove lo vedono i cittadini e i viaggiatori di passaggio.

Chi arriva in treno, uscendo dalla stazione se lo trova davanti verde, giallo e grigio. Adesso non fa più impressione, il terreno non vibra, il maglio sta lì fermo in mezzo alla piazza e pochi sanno cosa ha rappresentato quella montagna di ferro.

Spoleto

Dall’archeologia industriale passiamo all’ultramoderno che guarda al passato, ma sempre davanti alla stazione. La statua ha un nome particolare, si chiama Teodelapio. È un insieme di lastre d’acciaio e di ferro verniciato di nero e si ispira ai duchi longobardi che hanno dominato Spoleto per secoli e, in particolare, proprio al duca Teodelapio.

L’artefice è stato Calder, l’artista americano della leggerezza, l’artista dei mobile – le sculture in movimento – quelle che, con soffio leggero, girano su sé stesse. Questa volta non è la scultura a muoversi, ma il mondo che ha attorno. Si muovono i treni, si muovono le macchine, si muovono le persone, si agitano gli alberi, si muove il pensiero che segue a ritroso la storia. La scultura sembra un grande cavallo con freccia, ma rappresenta un cavallo longobardo con la corona irta di punte come quella che indossava Teodelapio. Calder ebbe l’incarico di creare una scultura per Spoleto nel 1962, quando il Festival era agli inizi e Giancarlo Menotti riuniva attorno a sé il meglio della cultura mondiale e lavorare per Spoleto era un privilegio. La scultura è stata realizzata con lastre d’acciaio per scafi che purtroppo non provenivano dalle acciaierie di Terni, ormai fuori gioco, bensì dall’Italsider di Savona. Tutto passa e tutto si trasforma.

Bibliografia

G. Papuli, Il grande maglio di Terni, 1980.

Renata Covi

Ultimi post di Renata Covi (vedi tutti)

- Il sigillo di Federico II di Svevia - Giugno 5, 2025

- Racconto della Cannara di fine ‘800: vino, cipolle e una donna in farmacia - Aprile 15, 2025

- Romea Germanica: l’antica via di pellegrinaggio, oggi si può ripercorrere a piedi o in bici - Dicembre 12, 2024