Amelia

PROVINCIA:

WEB:

Per informazioni turistiche:

IAT di Amelia

Piazza Augusto Vera, 10

Tel: 0744 981453

info@iat.amelia.tr.it

www.turismoamelia.it

Amelia

allerona è ISCRITTA A:

alla scoperta del borgo

Lungo la via Amerina – l’unica che nel Medioevo consentiva il collegamento tra Roma e Ravenna, sede dell’Esarcato – sorge la città di Amelia, fondata dal leggendario re Ameroe.

Tra i primi centri italici, Amelia conserva le tracce delle varie epoche e delle varie civiltà lì si sono succedute, emblematicamente rappresentate dall’allestimento del Museo civico archeologico e pinacoteca Edilberto Rosa, ospitato nell’ex convento di San Francesco.

A piano terra, il museo – che è conosciuto anche come Complesso Boccarini – accoglie numerosi reperti provenienti dalla necropoli ellenistica dell’ex Consorzio Agrario: dalle tombe dei nobili lì sepolti sono emersi oggetti per la cura della persona, ornamenti e oggetti di uso quotidiano, nonché lo scheletro di un cane, inumato vicino a un bambino.

Il museo civico accoglie anche numerosi reperti a testimonianza della fiorente epoca romana, tra cui la magnifica statua di Nerone Claudio Druso Germanico, ritrovata nel 1963 a seguito della demolizione di un mulino. La statua del successore scelto dell’imperatore Augusto, nella tipica posizione di adlocutio, è abbellita da una corazza estremamente pregiata. Sebbene la parte posteriore sia molto rovinata, su quella anteriore è possibile riconoscere la scena del mitico agguato di Achille a Troilo, simbolo del valore militare di Germanico nonché alla sua morte prematura in Oriente.

Oltre alla statua di Germanico, nel museo è possibile ammirare iscrizioni, urne e cippi ascrivibili al I secolo a.C. fino al II d.C., nonché un curioso capitello figurato che non è riconducibile a nessuno degli stili noti. Esso presenta infatti trofei di guerra e rostri di navi, ed era forse dedicato al trionfo del 31 a.C. di Augusto ad Azio, che sancì la fine della guerra contro Marco Antonio.

L’esposizione del museo civico termina con i reperti medievali, parte della collezione Spagnoli e con la pinacoteca con opere del XV-XVIII secolo, tra cui si annovera un Sant’Antonio Abate di Piermatteo d’Amelia.

Ma la visita di Amelia non finisce qui. Imperdibili sono Palazzo Farrattini e Palazzo Petrignani. Il primo (1520-1525) fu progettato da Antonio da Sangallo il Giovane e costituisce lo studio preparatorio del Palazzo Farnese a Roma. Fu costruito su quelle che erano le terme romane, tanto che, nei sotterranei, è possibile ancora ammirare volte, opus e mosaici a tessere bianche e nere.

Poco oltre, Palazzo Petrignani fu edificato sulla fine del 1500 per volontà dell’allora arcivescovo di Cosenza Fantino Petrignani, conosciuto per essere il protettore di Caravaggio. La facciata, di ispirazione sangallesca, racchiude una decorazione pittorica interna che, sebbene segua lo stesso schema di riquadro a grottesche con episodi storici in tutte le stanze, trova la sua massima realizzazione nella Sala dello Zodiaco, dove viene raffigurato l’incontro tra Attila e Leone Magno sulle rive del Mincio (452 d.C.). Si tratta di una copia evidente dell’affresco di Raffaello in Vaticano, quello che abbellisce la stanza di Eliodoro, ma non per questo meno quello amerino – opera di diverse botteghe – risulta meno bello o elegante.

La visita prosegue verso gli edifici religiosi della città, tra cui la Cattedrale di Santa Fermina, risalente al IX secolo ma andata completamente distrutta a causa di un incendio nel 1629. L’aspetto barocco che possiamo ammirare oggi è infatti frutto della ricostruzione seicentesca. Al suo interno ospita due stendardi sottratti ai Turchi durante una scorribanda nel XVIII secolo, nonché opere di Niccolò Circignani detto il Pomarancio e di Agostino di Duccio. Inoltre custodisce due importanti organi, che si vanno a sommare agli altri disseminati in città e che sono al centro del Maggio organistico amerino, una manifestazione internazionale che celebra i preziosi e spesso rari strumenti musicali.

Oltre a quelli presenti nella cattedrale, Amelia infatti può vantare un rarissimo organo seicentesco a doppia tastiera, presente nella Chiesa di San Magno, e un organo settecentesco ospitato nella Chiesa di Sant’Agostino.

A circa 5 km s sud-est del centro abitato merita una visita anche il Convento francescano della Santissima Annunziata. L’impianto cinquecentesco ospita una tela di Domenico Bruschi con l’Annunciazione, mentre nel cortile è allestito un presepe artistico permanente con diorami. La struttura si è arricchita anche con un planetario con più di sessanta posti.

Immancabile è la visita al settecentesco Teatro sociale di Amelia, tipico teatro all’italiana in legno che conserva ancora gli originali meccanismi scenici, ancora funzionanti. Nel teatro, abbellito da opere del pittore Domenico Bruschi realizzate tra il 1880 e il 1886, è stata girata la scena della rappresentazione teatrale presente ne Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli.

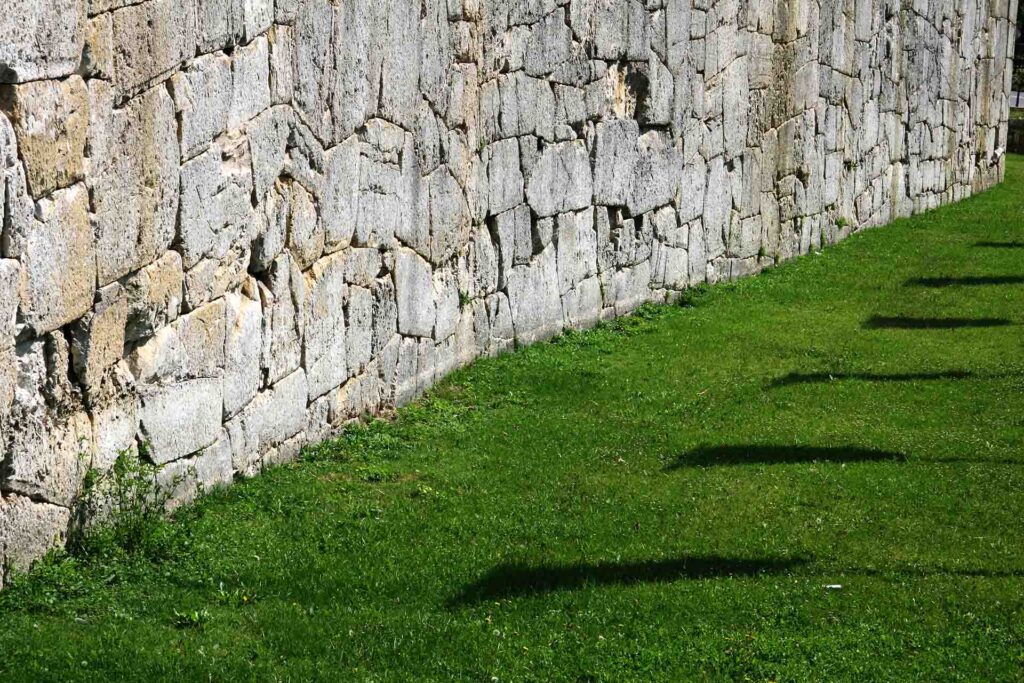

A poca distanza dal teatro vi è anche la più maestosa delle numerose cisterne romane intessute nella trama urbanistica della città: questa opera ipogea, formata da 10 ambienti contigui, poteva infatti contenere fino a 4300 m3 d’acqua. Antiche sono anche le mura di fortificazione, a dimostrazione di come la posizione di Amelia la rendesse un boccone prelibato per altre roccaforti limitrofe, come Narni o Todi. Le mura, la cui costruzione è datata a partire dalle tra la fine del IV e il III sec. a.C., sono in opera poligonale di calcare e in opera quadrata in travertino clastico e hanno un andamento irregolare, adattandosi alla conformazione del territorio.

Allontanandosi un poco dal centro cittadino, si incontrano invece le tracce di quelle che erano le rocche difensive medievali e ognuna di esse ha una storia da raccontare: Foce sembra che sia stata fondata da alcuni corsi che volevano sfuggire alle incursioni saracene nell’isola patria; Collicello avrebbe ospitato San Francesco, anche se del monastero oggi restano solo i ruderi ed è stata invece una grotta ad essere dedicata al santo poverello; Fornole, distrutta da Braccio da Montone, in epoca romana era stata centro di produzione di vasellame, cotto e laterizi. La stessa sorte aveva subito Sambucetole per mano di Paolo Orsini e, abbandonata dai superstiti, era stata ricostruita solo sessant’anni più tardi. Fu ripopolata da 34 famiglie di coloni schiavoni, termine con cui si indicavano le popolazioni slave balcaniche; tale connotazione, dal 1471, ha perdurato fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Per concludere degnamente la visita ad Amelia non può certo mancare un pasto a base di tipicità: manfricoli fatti a mano, minestre varie, palombaccio alla leccarda, frittata con le erbe, pampepato a Natale, pizza dolce o salata a Pasqua, biscotti al mosto in autunno. Il tutto condito con olio extravergine d’oliva DOP Colli Amerini e vini DOC della zona.