Cosa hanno in comune il notaio Guido Provinciotto, il pittore Piermarino di Giacomo, gli umanisti Mattiangelo Amici e Francesco Angelo Amadio, il condottiero Petrone da Vallo, il dotto Giovanni Pontano, il creativo Paolo da Visso, il cardinale Pietro Gasparri, la famiglia regale Cybo di Ferentillo, il cavatore Paolo Urbani, San Bernardino da Siena, il sindaco Americo Matteucci, l’artista Felice Fatati e i fratelli Campani? Anche loro, come i grandi personaggi del passato – fra tutti Rita da Cascia e San Benedetto da Norcia – hanno cambiato la storia dell’Umbria. Ma senza esserne consapevoli.

Dal cancelliere Guido Provinciotto a Messer Sante Cristofori, storie di notai made in Grotti

Tra il XIV ed il XVI secolo alcuni personaggi della Valnerina si sono distinti in ambito notarile e pedagogico. In una pergamena dell’Archivio capitolare di Spoleto si fa riferimento ad un atto del vescovo di Spoleto, datato 1292, relativo alla Pieve di Santa Maria di Narco: copia di tale documentazione fu redatta dal notaio Guido di Provinciotto, nativo di Grotti. Qualche secolo più tardi, precisamente nel 1469, Ser Franciscus de Gruptis ottenne dal Comune di Spoleto il conferimento di un incarico annuale come maestro artis gramaticae presso le scuole del Ducato e, successivamente, la rinomata concessione della cittadinanza spoletina. Un altro notaio grottigiano, Ser Tommaso Leonardo, redige nel 1482 la copia di un atto concernente la risoluzione di una controversia tra Vallo di Nera e Castel San Felice. Sempre nell’Archivio capitolare di Spoleto, è conservata la documentazione relativa a una vertenza tra i castelli di Monte San Vito e Civitella, siglata dal notaio Messer Sante Cristofori dalle Grotti. Negli atti amministrativi di Scheggino invece, trova menzione il nome di un altro cancelliere grottigiano: Bernardino Paoli “de castro Griptarumm publicus notarius ed actuarius”.

Alla scoperta del Rinascimento umbro sulle orme di Piermarino di Giacomo

Negli anni a cavallo tra il ‘400 ed i ‘500, al tramontare del Medioevo, fiorì il più grande movimento culturale pre-moderno della civiltà italiana: il Rinascimento, profondamente ispirato dalla classicità greco romana delle arti figurative. All’interno di questo scenario, il più noto pittore naricolo – vale a dire nato in Val di Narco – fu Piermarino Di Giacomo, allievo di Giovanni Spagna. Una notevole testimonianza della sua ars pittorica è custodita nella chiesa di San Nicola a Scheggino ove, dopo la morte del suo maestro, dipinse parte degli affreschi absidali. Anche nella chiesetta delle Scentelle, edificata presso Grotti nel luogo di intersezione tra l’antico camminamento che conduce a Norcia e il diverticolo che immette sulla Via della Spina, si ammira un’effige raffigurante la Madonna col Bambino, la quale – secondo Ansano Fabbi – è attribuibile al Di Giacomo.

Schegginesi umanisti, Mattiangelo Amici e Francesco Angelo Amadio

Parlando di umanisti nati in Valnerina è doveroso menzionare Mattiangelo Amici, arciprete di Scheggino contemporaneo del cardinale Fausto Poli. Oratore di fama, Mattiangelo Amici fu autore di alcune monografie storiche: epigono della classicità rinascimentale, ha scritto eleganti orazioni latine, tra cui De laudibus Spoleti, pubblicate nel 1631. Nel ‘700 ha raggiunse notevole notorietà un altro abitante di Scheggino, Francesco Angelo Amadio, progettista delle più importanti dimore nobiliari della Spoleto aristocratica. L’Amadio coordinò la realizzazione del Palazzo Alberini – De Domo (di proprietà della famiglia Pucci della Genga), di puro gusto neoclassico, edificato nei pressi della cattedrale cittadina. All’architetto schegginese viene attribuita anche la progettazione della Villa di Matrignano, dimora prediletta dal pontefice Leone XII, e non meno la realizzazione di una delle facciate del Palazzo Comunale, opera “quasi improntata a rustica signorilità” – scrive Bruno Toscano.

Pietro Gasparri, il cardinale che sottoscrisse i Patti Lateranensi

Pietro Gasparri fu cardinale, arcivescovo, diplomatico e Segretario di stato della Santa Sede sotto i pontificati di Benedetto XV e Pio XI.

Nacque da una famiglia di Capovallazza di Ussita il 5 maggio 1852 e, in giovane età, si trasferì a Nepi dove entrò in seminario nel 1870. Successivamente si laureò a Roma in teologia, filosofia, diritto civile e canonico e venne ordinato sacerdote nel 1877.

La sua carriera cominciò all’Università Cattolica di Parigi dove fu professore di diritto e dove si occupò degli immigrati italiani. Nel 1898 ricoprì l’incarico di delegato apostolico in Perù, Bolivia ed Ecuador. Tra i molti altri incarichi che svolse fu anche Segretario di Stato dal 1914 e, in questa veste, l’11 febbraio del 1929, sottoscrisse con Benito Mussolini i Patti lateranensi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede. Ma pur avendo vissuto una vita di successi e soddisfazioni, non dimenticò mai la sua terra natia, per la quale spese il suo potere diventandone mecenate e promuovendo la costruzione di chiese ed opere pubbliche, come la sede del Comune di Ussita e la prima centrale idroelettrica comunale. Morì il 18 novembre 1934 a Roma e fu sepolto presso il cimitero di Ussita dove ancora riposa dirimpetto al Monte Bove.

Paolo da Visso e un’opera volata Oltralpe

Secondo alcuni Paolo da Visso nacque ad Aschio nel 1415 e morì nel 1492. Fu un pittore raffinato che operò nel panorama artistico umbro–marchigiano del Quattrocento e che, nel periodo della maturità tra il 1440 e il 1470, fu influenzato anche dalla pittura senese. Dopo un ciclo di formazione, che trascorse probabilmente in Umbria, alla scuola di un artista probabilmente folignate, aprì una sua bottega a Visso e divenne l’artista più importante della zona nella seconda metà del XV secolo. Subì l’influsso di pittori della Valnerina e di Camerino, come Giovanni Boccati, e nell’ultima fase della sua produzione artistica anche di Carlo Crivelli, attivo nelle Marche dal 1468. A Paolo da Visso possono essere attribuite con assoluta certezza due opere: una tavola, l’unica firmata, raffigurante una Madonna in Trono con Bambino, che si trova presso il Musée du Petit-Palais di Avignone in Francia, e un affresco del 1481 dipinto nella Sala consiliare del Palazzo dei Priori di Visso che rappresenta una Madonna in Trono con Bambino, la cui autenticità è accertata da un documento custodito nell’Archivio comunale della cittadina. Si tratterebbe dell’ultima opera dell’artista, infatti, in essa sono riconoscibili i caratteri distintivi della sua pittura, maturati alla fine di una carriera durata oltre quarant’anni. Tra le opere più significative di Paolo da Visso si possono ricordare anche la Madonna del voto, il Polittico di Nocelleto, entrambi conservati nel Museo Civico e Diocesano di Visso, l’Annunciazione affrescata nella lunetta del portale di Santa Maria a Visso, la pala di Ascoli Piceno con lo Sposalizio mistico di S. Caterina e San Giovanni Battista che si trovano nella Galleria Nazionale di Praga.

Giovanni Pontano, un cerretano alla corte di Spagna

Ioannes Iovianus Pontanus fu uno dei più grandi umanisti del Quattrocento. Nacque a Cerreto di Spoleto il 7 maggio del 1429 da una famiglia probabilmente originaria di Ponte.

In tenera età dovette lasciare Cerreto per via dell’uccisione del padre a seguito delle lotte di partito divenendo anch’egli un perseguitato. Si trasferì così a Perugia per compiere gli studi, città nella quale lo zio Tommaso ricopriva la carica di cancelliere del Comune dal 1441. Dopo alcuni anni il Pontano decise di cercare fortuna altrove e nel 1448 si spostò a Napoli dove entrò nella Sodalitas, fondata dal Panormita, che diventò poi l’Accademia Pontaniana. A Napoli il Pontano fu inserito nella corte aragonese dove svolse diversi incarichi di prestigio. Fu educatore dei principini figli di Ferdinando I per poi entrare nella segreteria reale fino ad assumere la carica di segretario del re; trattò accordi di pace e seguì Ferdinando d’Aragona in alcune campagne militari, fino a dover prendere in carico, per un breve periodo, il ruolo di consegnatario del potere reale. Il Pontano scrisse, prevalentemente in latino moderno e con uno stile non eguagliato dai contemporanei, trattati astrologici, filosofici, dialoghi, poemi tra i quali Urania (1476), l’egloga Lepidina (1496), ed il suo capolavoro in tre libri di elegie De amore coniugali: un poema sulla vita familiare nel quale sono comprese le dodici naeniae per il figlio Lucio. Morì a Napoli il 17 settembre del 1503. Negli ultimi anni della sua vita, dopo la morte della moglie Adriana nel 1490, Giovanni Pontano fu direttore dell’Accademia Porticus Antoniana (Accademia Pontaniana).

Petrone da Vallo, il William Wallace della Valnerina

Fu un rivoltoso che visse a Vallod di Nera nella prima metà del XVI secolo. Insieme a Picozzo Brancaleoni guidò la ribellione dei castelli della Valnerina contro Spoleto che imponeva arruolamenti al di fuori dei patti stabiliti. Vallo subì un periodo di devastazioni e saccheggi. In una delle scorribande compiute dai rivoltosi, nel 1522, il sodale Picozzo trovò una forte resistenza tra le donne di Scheggino che, durante un assedio, riuscirono a temporeggiare asserragliandosi nel castello in attesa dei rinforzi, sconfiggendo gli assalitori. Il 9 di settembre del 1523, nei pressi del ponte di Piedipaterno, Petrone da Vallo affronta e uccide il governatore di Spoleto Alfonso da Cardona accorso per sedare la rivolta dei castelli contro Spoleto. Il fatto fu considerato di inaudita gravità e spinse l’esercito spoletino a braccare Petrone che, durante la fuga, si nascose in un casolare dove venne bruciato insieme a suo figlio. Il cadavere del ribelle con le mani mozzate e appese al collo venne portato in città dai vittoriosi soldati di Spoleto come monito per i traditori.

Sulle orme di Franceschetto e Lorenzo Cybo

Nel corso del loro dominio i Cybo – Malaspina hanno lasciato un’impronta decisiva nella storia di Ferentilloper quel che concerne l’organizzazione politica, sociale e artistica.

Dopo l’esperienza comunale del periodo che va dal XIII al XV secolo, nel 1484 per volere di Papa Innocenzo VIII Cybo, la città ed il suo territorio (compresa l’abbazia di San Pietro in Valle), vennero costituiti in principato e di fatto ceduti alla potente famiglia. Il primo signore fu Franceschetto Cybo marito di Maddalena de’ Medici sorella di Papa Leone X. A lui successe nel 1515 il figlio Lorenzo che sposando Ricciarda Malaspina unì il principato di Ferentillo ai possedimenti di Massa, Carrara e Piombino. Ma è con Alberico Cybo – Malaspina che nel 1563 vennero redatti Gli Statuti che, dato il loro carattere autoritario, limitarono ulteriormente le libertà del popolo ferentillese ed anche degli abitanti di Monteleone di Spoleto città già compresa nei possedimenti della influente famiglia. Nei quasi due secoli e mezzo di governo dei Cybo – Malaspina, Ferentillo fu capitale di un principato compreso in uno dei maggiori sistemi di potere del tempo. Nei quasi due secoli e mezzo di governo dei Cybo – Malaspina, Ferentillo fu capitale di un principato compreso in uno dei maggiori sistemi di potere del tempo (nella foto lo stemma della familia).

Generazioni di cavatori: la famiglia Urbani e una storia lunga mezzo secolo

In più di cento anni di attività incentrata sulla ricerca e la lavorazione del tartufo, la famiglia Urbani e l’azienda che porta il suo nome, sono diventate una realtà internazionale e hanno realizzato il sogno di poter servire il prezioso fungo ipogeo, da sempre cavato dagli abitanti della Valnerina, sulle tavole più importanti del mondo. Il legame tra l’azienda e il territorio è stretto e immutato nel tempo, molte sono state le persone del luogo coinvolte nella nascita e nello sviluppo di questa impresa che ha portato Scheggino e la Valnerina alla ribalta mondiale. Recentemente è stata creata l’Accademia del Tartufo Urbani, un centro di eccellenza dove chefs ed esperti di materie culinarie arrivano da tutto il mondo per conoscere da vicino la cultura ed immaginare il futuro gastronomico del tartufo. Qui a Scheggino è possibile visitare il Museo del Tartufo, gli stabilimenti dell’azienda e partecipare a esperienze sul campo come ad esempio prendere parte ad uscite nel territorio con i cavatori alla ricerca dell’oro nero della Valnerina.

Americo Matteucci, il sindaco stornellatore

Tra i sindaci più longevi d’Italia, Americo Matteucci mantiene la carica di primo cittadino del paese dal 1947 al 2003 (con una pausa qualche anno negli anni sessanta). Parallelamente all’attività amministrativa, si distinse per essere uno stornellatore molto conosciuto nel ternano ed uno dei fondatori del gruppo folk I Cantori della Valnerina. Gli stornelli sono dei componimenti in rima della tradizione contadina che raccontano i principali aspetti della vita e del lavoro delle popolazioni rurali. Vengono da sempre trasmessi per via orale e cantati a braccio con o senza base musicale. A Polino si è svolta per anni una manifestazione di canti popolari in sua memoria eseguita dal gruppo folk che egli contribuì a fondare e che oggi è un punto di riferimento per la ricerca musicale nell’ambito della musica tradizionale.

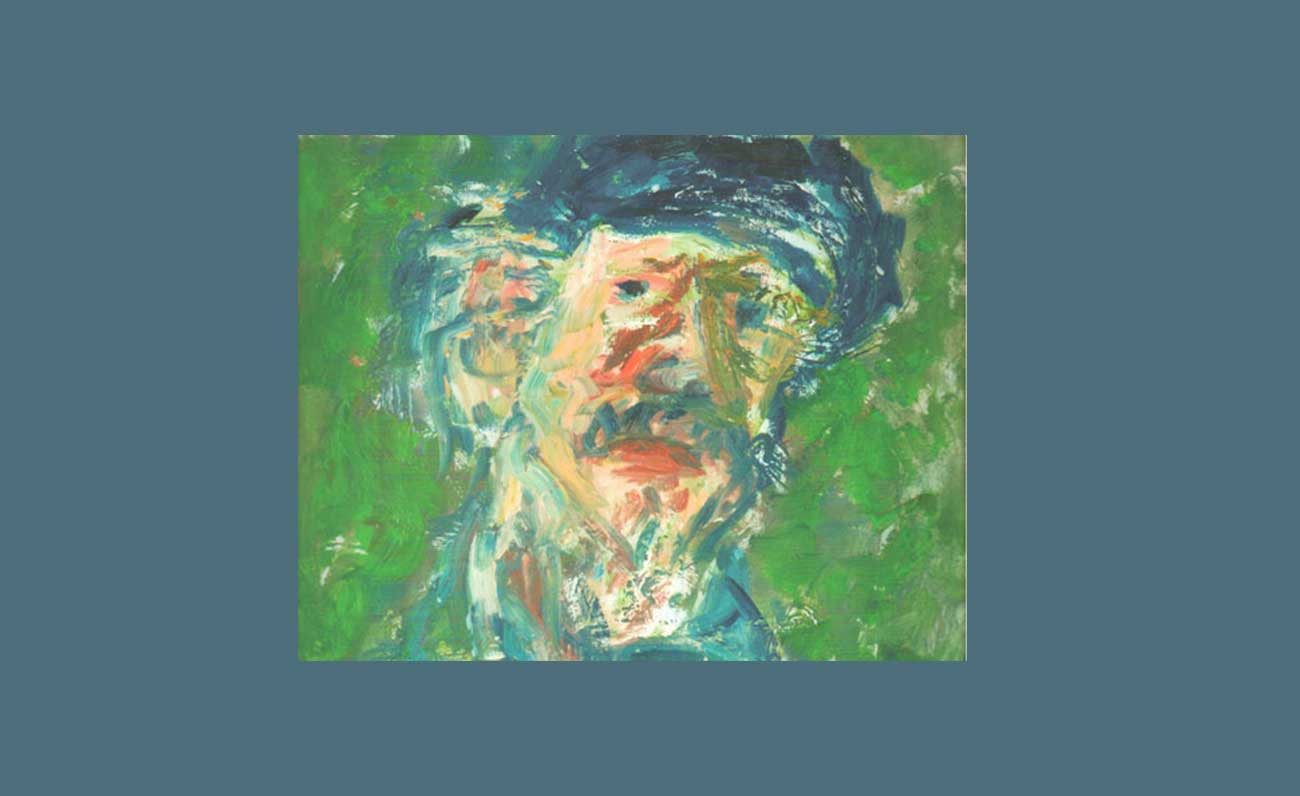

Arroniani famosi, Felice Fatati

Nacque ad Arrone nel 1908, fu dottore pediatra, poeta, epigrammista, ma viene ricordato in Umbria per la sua attività di pittore. Durante gli studi vive a Roma dove partecipa alla fervente attività culturale che faceva capo al futurista Marinetti. La sua attività artistica comincia negli anni trenta e dal 1937 (anno della sua prima esposizione) al 1977 produce centinaia di opere grafiche, poesie, epigrammi. Nel 1955 tiene a Roma la sua prima mostra personale e un suo dipinto viene acquistato dalla Galleria Nazionale d’arte moderna, nel 1972 realizza trentacinque opere a inchiostro per illustrare il Cantico delle Creature di San Francesco. Muore nel 1977 e viene sepolto ad Arrone.

I fratelli che addomesticarono il tempo

I tre fratelli Giuseppe, Matteo e Pier Tommaso, originari di Castel San Felice furono artigiani – scienziati nei settori della meccanica di precisione, dell’ottica e dell’orologeria. Si trasferirono ed operarono a Roma nel XVII secolo. A loro si devono le invenzioni della clessidra a mercurio e dell’orologio notturno. Secondo alcuni esperti di fama mondiale i fratelli Campani inventarono il migliore orologio a pendolo notturno (detto della morte), silenzioso e illuminato grazie a una lampada ad olio. Il re di Spagna il granduca di Toscana furono tra i loro committenti tanto che alcuni degli orologi prodotti sono ancora conservati in Vaticano, nel palazzo reale di Dresda e nel museo municipale di Ginevra. Giuseppe Campani definito nel 1953 dalla National Association of watch and clock collectors il principale inventore europeo, perfezionò, inoltre, i primi microscopi e inventò i più lunghi e potenti telescopi del tempo commissionati, tra gli altri, dal re Luigi XIV per l’osservatorio astronomico di Parigi diretto dall’italiano Cassin.

Ultimi post di Paolo Aramini (vedi tutti)

- Esplorando Montefranco sulle orme di San Bernardino da Siena - Giugno 12, 2025

- Sellano: vici, pagi e castelli - Maggio 20, 2025

- Weekend in Valnerina, quattro cose da fare a Polino - Aprile 10, 2025