Con la riapertura al pubblico dell’ex domus dei Carrara, le bellissime immagini della sala affrescata del mito di “Apollo e Dafne” testimoniano la ricchezza di un palazzo storico di Terni sconosciuto ai più. Situato tra il corso Vecchio e il lungo Nera, l’area è ricca di edifici storici tra cui, attualmente in fase di restauro e adeguamento, il Teatro Verdi. Prestigioso edificio sorto sul “Palazzo del Magistrato o Priore della città” nell’autogoverno di comune libero del XIII secolo, la cui presenza condizionerà lo sviluppo edilizio delle residenze gentilizie. Appaltato poi a “Forno cittadino” per un secolo, in seguito demolito e ricostruito come teatro comunale non senza subire ulteriori trasformazioni per via dei bombardamenti alleati del ‘43.

Anche la storia di Palazzo Carrara si svolge tra diverse destinazioni d’uso: è stata residenza della famiglia Carrara, sede municipale nel 1700, e anche carcere, primo archivio del fondo storico di Terni nel periodo dell’Umbria napoleonica, e biblioteca. Nelle sue stanze è presente ancora il cospicuo fondo bibliotecario di Elia Rossi Passavanti che lì aveva dimorato. Più recentemente adibito a ufficio Cultura, il municipio ternano ha avviato diverse opere di conservazione e restauro parziale degli affreschi che mostrano durante le aperture contemporanee al pubblico, segni dei saggi di pulitura alle pareti affrescate non privi di fascino.

Tra le attività più importanti e redditizie del trecento e sino al settecento vi era l’industria laniera, se ne sono occupati Signori, condottieri, frati, Famiglie e fondachieri dei panni, mercanti che trattavano di grosso la vendita di lane, stoffe e tessuti.

Della famiglia omonima, tuttavia non si hanno notizie certe riguardo l’acquisizione della proprietà, né di legami documentati tra i “Carrara di Bergamo” che avviarono a Terni nei primi decenni del milleseicento un’attività di commercio della lana con la famiglia Perotti, imparentata con quella nobile degli Spada, e l’altra famiglia locale dei Riccardi che in seguito ne assunse il medesimo cognome, come riportano le poche fonti a disposizione per lo più pubblicistiche. Va considerata la difficoltà a reperire documentazione dagli antichi catasti, si ricavano elementi sulle tipologie edilizie del quartiere, “che sono del resto quelle caratteristiche dell’età medievale, domus cum turri, cum profferlo e con logia”. In epoca papale molti edifici cittadini, fra chiese e palazzi nobiliari rinnoveranno la loro struttura esteriore e interna obliterando i complessi medievali, ma resta difficile affermare che i Carrara possano aver realizzato l’intero corpo dei palazzi sui quali spicca, ad inizio via, il cinquecentesco portale di “Palazzo Montani”, come asserisce Maria Laura Moroni nel suo contributo “Arte e territorio. Interventi di restauro”; o diversamente “il prodotto di una lunga serie di interventi su un insieme di edifici fatti costruire da Francesco Carrara, di cui il primo è quello contrassegnato col numero civico 22 costruito intorno al 1371”. Con non poca confusione sui nomi Pietro Riccardi de’ Carrara, erede dei Carrara di Bergamo, Ludovico di Ventura Carrara e Ventura Riccardi di Collestatte figlio di Pietro, il secondogenito Donato, i fratelli di Pietro, Plinio e Francesco. Quest’ultimo potrebbe essere il più volte citato Francesco Carrara.

Una datazione certa del palazzo, legata alla vicende della famiglia, è la presenza dell’artista sabino Girolamo Troppa che tramite l’influenza dell’Abate Ottaviano Spada riceve incarico di importanti lavori in ambito umbro e sabino, e a Terni, stabilendo contatti importanti con i Carrara, i Filerna e i Canale.

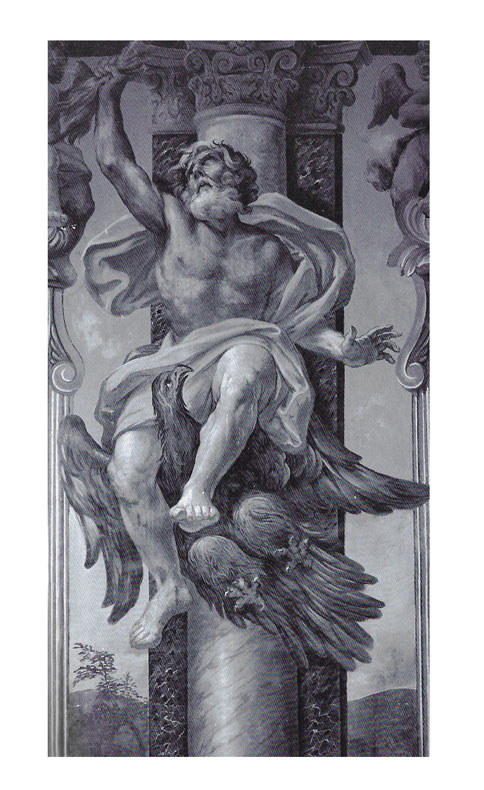

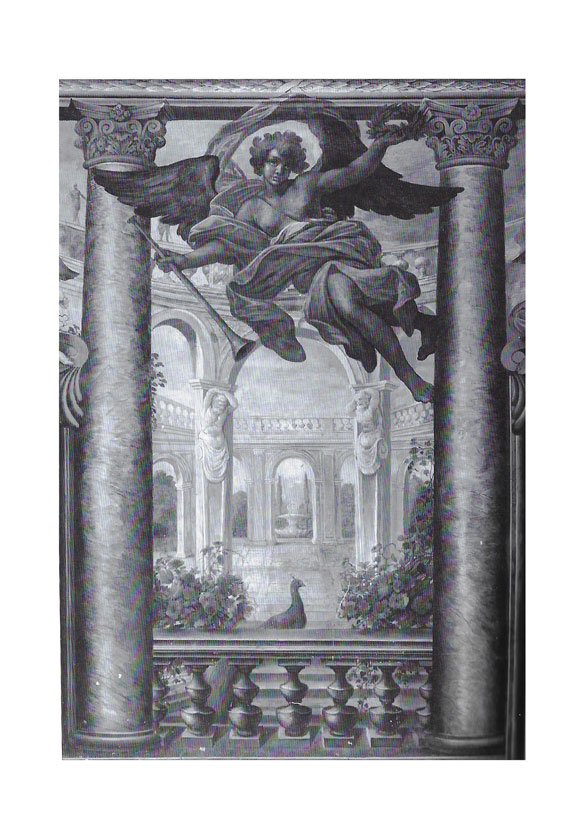

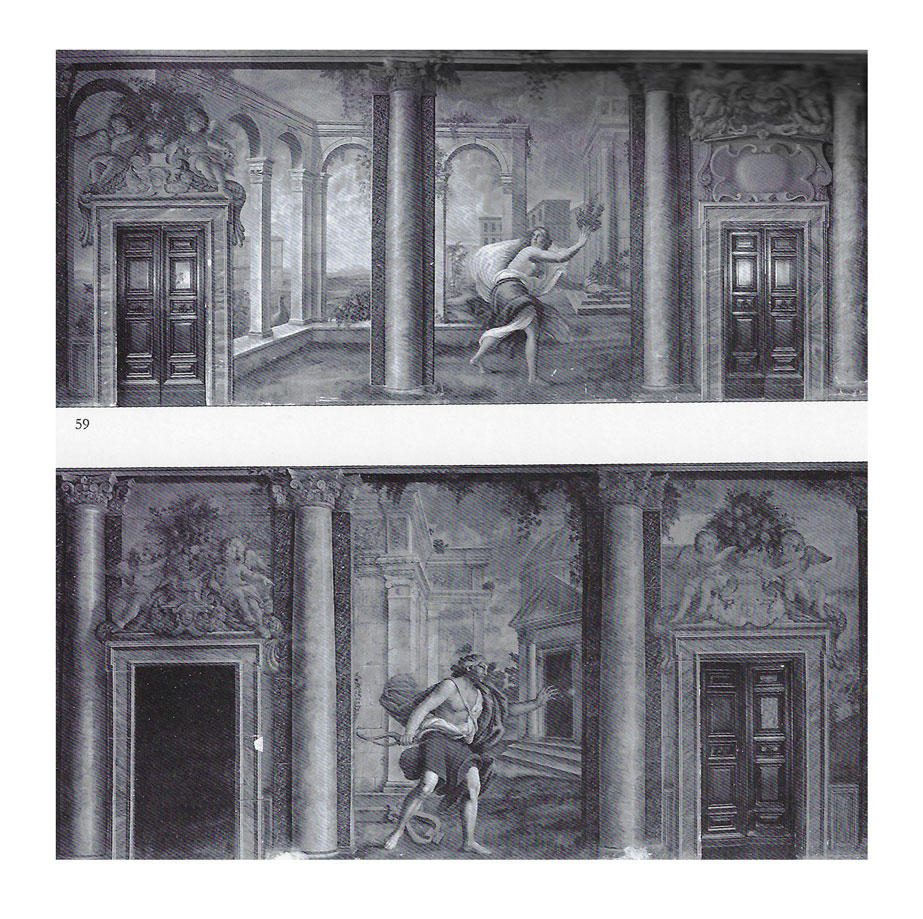

Come riporta Roberto Della Portella nel suo libro “Girolamo Troppa” (Opus I, 2020), fonte di questo articolo, Francesco Carrara commissionò a Girolamo Troppa gli affreschi della sala Apollo e Dafne. La Sala che illustra Zeus, Apollo e Dafne, Aurora, Diana, ed Endimione con diverse figure allegoriche, delle ore del giorno e della notte, del crepuscolo mattutino, delle stagioni; l’allegoria della fama e il Paggio nell’illusione scherzosa di un trompe l’oeil.

Girolamo Troppa nato nel piccolo borgo di Rocchette in Sabina grazie alla radicata presenza della famiglia Montani a Roma si trasferisce giovanissimo con i fratelli Filippo e Giuseppe Antonio Montani nella città per trovare maggiori opportunità educazionali. Con la frequentazione del quartiere degli artisti di San Lorenzo in Lucina si delimitano ben presto le possibilità occupazionali nel percorso artistico. L’interessante pubblicazione di Della Portella, con una ricostruzione biografica e rigore documentario, mette in luce il pittore la cui opera ha caratterizzato la seconda metà del XVII secolo nel territorio umbro laziale. Altresì quel vasto movimento di famiglie dirette dai propri interessi verso la città di Roma e il vantaggio dei legami con persone e istituzioni dello Stato Pontificio “per gli impieghi più diversi presso famiglie aristocratiche, nobili ed ecclesiastici, o di tipo commerciale, militare religioso persino nella Curia romana. Di personalità significative attivamente presenti nella vita sociale romana”.

Girolamo Troppa, dal 1672 realizza a Roma opere per la chiesa di Santa Marta al Collegio romano (Santa Marta ammansisce il drago, Santa Marta resuscita un annegato), “Allegorie” per la chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso. Nel 1682, a palazzo Filerna Montani di Terni affresca le volte di Sala Agar (Agar e Ismaele nel deserto salvati dall’angelo, Abramo e gli angeli Il Sogno di Giacobbe), della Sala di Apollo e della Sala di Endimione; dipinge ancora per Palazzo Gregori Canale. Nel

1684 realizza su volta, pareti e clipei la Sala “Apollo e Dafne” a Palazzo Riccardi Carrara, L’Assunzione di Maria per la cattedrale di Terni Santa Maria Assunta nel 1686. Ancora a Tarano, e a Rocchette in Sabina San Sebastiano Martire nella navata della Chiesa del S.mo Salvatore. Numerose sono le opere da cavalletto, di soggetti sacri, ritratti e un lungo elenco di opere chiesastiche su tela.

Come ottenne il titolo onorifico di cavaliere dell’Ordine dello Speron d’Oro dai Duchi Sforza Cesarini per delega papale senza appartenere al rango della nobiltà, quasi si trattasse di una elargizione non del tutto giustificata, scrive Della Portella, che in considerazione delle numerose opere presenti negli inventari dei beni appartenuti agli Sforza Cesarini sarebbe lecito ipotizzare un gesto gratificante nei confronti del pittore; e la notorietà del Troppa per le doti artistiche benignamente considerate dal Cardinale Pamphilj, fervente mecenate delle arti del Seicento. Maggiormente plausibile per i legami ultradecennali che legavano il pittore a membri di famiglie connotate all’interno della gerarchia militare pontificia, Nolfi e Montani, i Cavalieri del Giglio, l’unione parentale con il medico Giovanni Antonio Maffei.

La sua vita si conclude nel 1711, sine testamentum, presso il Monastero S.Procolo di Terni, sepolto nella chiesa adiacente al monastero e non più esistente, demolita dopo i danni subiti nel corso dei bombardamenti. Assistito da sua figlia Giovanna, cui da “giovane zitella” era stato decretato l’ingresso come novizia, “se desiderosa di farsi Monaca” nel 1684 nel suddetto Monasterio. Dai verbali di elezione tra il 1676 e il 1695 risultano presenti con lei le monache: le sorelle Canale, le sorelle Riccardi, Vittoria Spada, Caterina Castelli, Domitilla Montani, Maria Perotti, tutte provenienti dalle più altolocate famiglie ternane.

Super chenice non sedendum “Non bisogna saltare su una bilancia” Dallo stemma dell’androne di palazzo Montani di via Carrara, Terni

Dopo il 1700 un nuovo Francesco Carrara di Bergamo pare occuparsi di Terni. Dal commercio della lana, al clero secolare, figlio del Conte Carlo, e fratello del noto Giacomo Carrara collezionista d’arte, fondatore della Galleria Carrara. Francesco, è Segretario del Concilio e Cardinale, oratore di “Lodi delle Belle Arti”, scriverà il libretto “Caduta del Velino nella Nera”(Roma 1779), una dissertazione con certo rigore scientifico che sottopone all’attenzione papale.

Riconoscendo tali qualità, oltre la modestia e il soccorso dei bisognosi, Pio VI lo nominò protettore dei “pubblici Spedali” di Roma, Narni, Perugia, Viterbo e Spoleto, concedendogli anche larghi mezzi finanziari per poter migliorare la loro amministrazione.

_________________________________________________________

Fonti

GIROLAMO TROPPA (OPUS I 2020) Roberto Della Portella Foto e Testi Courtesy

ph Daniela Zannetti

Altre Fonti A.A Autori vari. Dafne e “Dei e la funzione dell’Onda”, Akelo

Daniela Zannetti

Ultimi post di Daniela Zannetti (vedi tutti)

- Il cavaliere Girolamo Troppa e i Carrara - Febbraio 9, 2025

- Draghi di legno e Draghi di metallo. To Make a Dragon - Giugno 11, 2024

- Norcia. Around the incomplete work - Aprile 9, 2024