In Valnerina, tra i simboli che esprimono il mistero mariano, vi sono la grotta e l’acqua, entrambe allegorie di maternità e rinascita. La grotta compare spesso nelle raffigurazioni della Natività in sostituzione della stalla in muratura o dell’umile capanna adibita a ricovero del bestiame, evocando, nell’immaginario tradizionale, l’utero in cui la vita prende forma e dal quale si manifesta.

Analogicamente l’antro roccioso nell’iconografia mariana della Valnerina diviene immagine di maternità spirituale e di rinascita mistica: fin dalla più remota antichità, le pareti rocciose delle grotte circoscrivono uno spazio sacro dedicato alla meditazione, al ritiro e al silenzio.

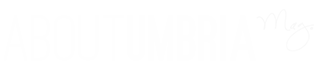

Il luogo in cui sorge il santuario della Madonna della Stella, circondato dalle grotte degli antichi eremiti, è impregnato di una sacralità tipicamente mariana, connotata dalla valle, dall’acqua che cade e scorre limpida, dalla selva ombrosa, dal silenzio dell’eterno e dagli antri eremitici. Contemplando dal basso la rupe in cui quelle grotte si ergono marmoree, si ha l’impressione di osservare dei nidi ormai vuoti, abbandonati da uccelli che hanno trasvolato l’oceano per non farmi più ritorno.

La storia dell’eremo risale all’VIII secolo quando, nella valle del torrente Tissino alla confluenza delle valli Noce e Marta, sorse il Monasterium S. Benedicti in Faucibus o in Vallibus, soggetto all’Abbazia longobarda di S. Pietro di Ferentillo. Questo luogo pur fuori dal mondo era lambito da antichi itinerari che, provenienti da Leonessa e Cascia, confluivano verso il gastaldato di Ponte e quindi verso Spoleto, capitale dell’omonimo ducato longobardo: la costruzione del monastero, lungo un nodo stradale così importante, fu dovuta sia alla politica di controllo del territorio esercitata dai duchi di Spoleto, sia all’opera di evangelizzazione e di espansione del monachesimo nella montagna. A quel tempo nel solo territorio di Cascia erano presenti ben undici celle monastiche e una quindicina di monasteri benedettini.

D’altronde fin dal V secolo nell’intera Valnerina alcuni monaci siriani avevano trasferito l’esperienza monastica orientale nelle grotte e negli anfratti che poi portarono alla fondazione delle abbazie di Sant’Eutizio (Preci), dei Santi Felice e Mauro (Sant’Anatolia di Narco) e di San Pietro in Valle (Ferentillo). Fondamentale impulso per lo sviluppo delle esperienze monastiche nella miriade di celle e monasteri della Valnerina fu nel 480 la nascita di San Benedetto a Norcia e la successiva diffusone della Regola. Il declino dei Benedettini verificatosi dal XIII secolo, con il seguente abbandono di beni e monasteri, favorì l’insediamento dell’ordine degli Agostiniani: nel 1308 il Capitolo Lateranense concesse i possedimenti ai frati Andrea da Cascia e Giovanni da Norcia, eremiti dell’ordine di Sant’Agostino di Cascia, con l’obbligo di versare un danaro all’anno in favore della chiesa di San Benedetto in occasione della festa del Santo. Risalita la stretta valle, i due eremiti diedero inizio all’opera di edificazione dell’eremo attuale che poi prese il nome di Santa Croce in Valle.

Eremo

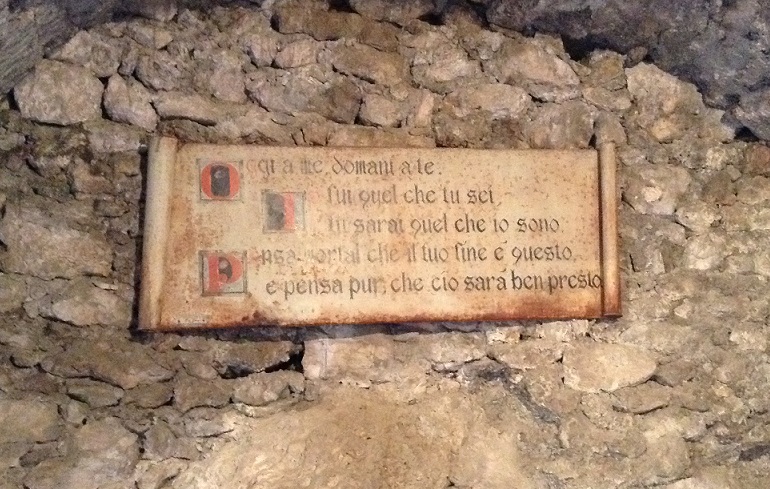

In questo luogo appartato «in mezzo a due altissimi monti, dove non si vede altro che due palmi di cielo» alla nuova chiesa, in parte ricavata nella roccia, si aggiunsero con il tempo una decina di celle monastiche, ricavate anch’esse nella parete rocciosa con l’aggiunta di parti murarie. Sorgeva così una sorta di laura, dove l’esperienza cenobitica si fondeva con quella più antica degli eremiti orientali. La chiesa, alla quale era addossato un refettorio di cui restano solo pochi resti, fu affrescata nel 1416 da un maestro umbro. Entrando, a destra, troviamo due Pietà e San Michele Arcangelo che uccide il drago. Compresa in una cornice in finto mosaico c’è una Madonna in trono con Bambino tra i santi Pietro e Paolo; seguono Santa Caterina d’Alessandria (con una ruota in mano), Santa Lucia (con le fiaccole in mano) e San Benedetto (che regge il libro della Regola).

Madonna della Stella

I documenti, redatti a seguito di una visita apostolica nel 1571, ci dicono che a quel tempo la chiesa era abbandonata e diruta. Nei secoli successivi di questo luogo quasi si perse la memoria. Tale situazione permase fino alla prima metà dell’Ottocento quando, nel 1833, due pastori di Roccatamburo rinvennero un dipinto tra i rovi. Da quel momento la chiesa, restaurata dai fedeli, prese il nome di Madonna della Stella in onore della veste trapuntata di stelle che indossa la vergine ritratta nel ciclo interno di affreschi. Da allora alcuni eremiti volontari si sono occupati del luogo sacro: l’ultimo, ancora ricordato dagli anziani del posto, fu Luigi Crescenzi che visse nell’eremo tra il 1919 e il 1949, morendo a seguito di una caduta dalle rocce strapiombanti di questo luogo lontano dalla frenesia dei tempi moderni.

L’antro, naturale o artificiale, tipico degli insediamenti anacoretici, è suscettibile d’interpretazione simbolica. Dalle tebaidi dei deserti africani alle folte selve della verde Umbria, gli eremiti scelgono le grotte come dimore a essi più congeniali. L’antro roccioso è la tana di una belva, il demonio, con cui lo spirito prigioniero sperimenta i limiti della natura terrestre e tenta l’impresa terribile del loro superamento, tramutando la caverna eremitica nell’ancestrale anfiteatro in cui Dio e la belva domata s’incontrano. Tra i due estremi, tomba e utero di rinascita, l’angusto spazio della grotta è agone, campo di battaglia e martyrion, spazio sacro in cui avviene il supplizio dell’Io.